第八届辽宁摄影金像奖组委会于9月13日发布官方声明,披露近日接到关于该奖项获奖者李靖部分参评作品涉嫌抄袭的举报。组委会迅速响应,组织专家团队展开严谨鉴定,结果确认其作品与他人成果存在高度相似性,构成模仿抄袭行为。据此,组委会决定取消李靖的本届金像奖获奖资格,收回所颁荣誉,并明确禁止其参与辽宁省摄影家协会未来举办的各类评奖与展赛活动。

组委会已依法依规履行了赛事层面的处理职责。然而,鉴于涉事者李靖同时担任高校系主任这一重要职务,其所属高校理应在此基础上采取更为深入的后续处理措施,方能真正彰显对学术不端行为“零容忍”的坚定立场。

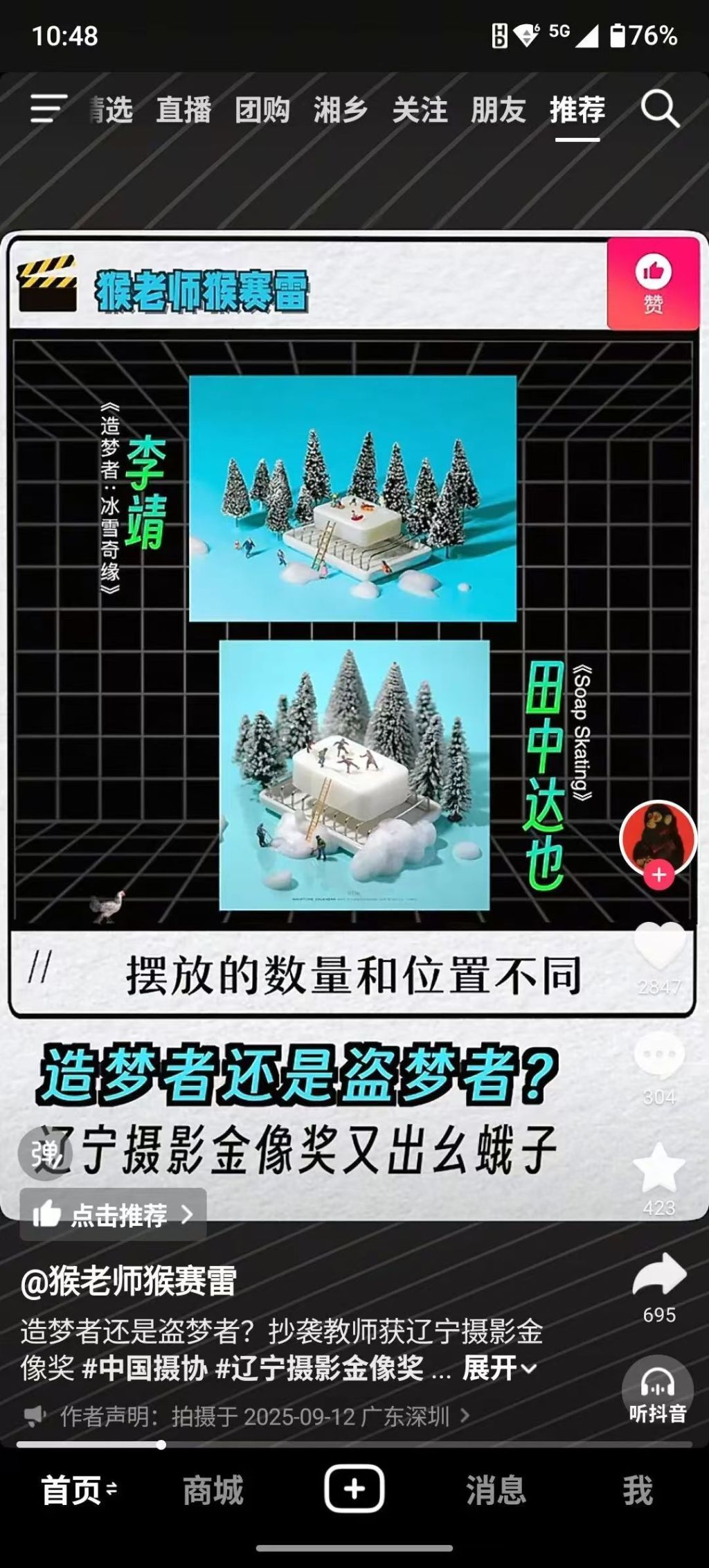

李靖参评作品此前被曝涉嫌抄袭。

公开信息表明,李靖系辽宁省摄影家协会会员,目前任职于辽宁传媒学院美术系主任。其此次获奖作品《造梦者:冰雪奇缘》,此前已被外界指出与另一位作者的作品存在显著雷同。作为高校教育工作者,其参评作品经组委会查实存在抄袭行为,这已然构成严重的学术不端。大学在其获奖时将此作为学校荣誉加以宣扬,而在抄袭行为败露后,却不应采取淡化处理或不予处理的态度。

如何审视高校教师在申报科研课题、参与校外竞赛等活动中出现的学术不端行为?当前部分高校在处理此类事件时,存在一种“他方已处理,己方不再为”的消极倾向。例如,某教授在申请某基金课题项目时,因抄袭、造假行为被发现,导致项目被取消、资助资金被追回,并被限制五年内不得再次申请该基金项目,然而其所在学校却未对该教授进行进一步处理,在校内仿佛此事从未发生。另有学者在国外期刊发表的论文被举报抄袭,经期刊查证后撤稿,但该学者所属的高校或研究机构亦未对其启动学术处理程序。

如此处理学术不端问题,使得涉事者几乎“毫发无损”,其申报课题、角逐奖项、发表论文等学术活动几乎未受实质影响。赛事组委会、学术期刊、项目设立方等机构,对学术不端行为的处理权限通常仅限于撤销获奖资格、撤回稿件、取消项目,以及实施参赛禁令、拒稿、申报限制等。若要依据学术不端行为进一步撤销涉事者的学术头衔与职务,则必须依赖其所在单位的介入。

高校之所以倾向于此类处理方式,一方面是试图淡化并控制学术不端事件的负面影响,另一方面则源于利益考量——涉事者先前获得的课题、奖项等,曾被视为学校的成果与荣誉。

从现实角度看,若竞赛组委会、学术期刊、项目设立方等未向社会公开通报查证的学术不端问题,涉事者所在单位往往大概率不会主动跟进处理。这凸显了建立健全学术不端通报制度的重要性。

在相关学术机构通报学术不端行为后,涉事人员所在的高校及研究机构应依据学术准则,对其进行进一步处理。这是践行对学术不端“零容忍”原则的基本要求。《新时代高校教师职业行为十项准则》明确规定,高校教师应“遵守学术规范。严谨治学,力戒浮躁,潜心问道,勇于探索,坚守学术良知,反对学术不端;不得抄袭剽窃、篡改侵吞他人学术成果,或滥用学术资源和学术影响。”

因此,在本次摄影赛事组委会发布处理声明后,李靖所在的高校应尽快组织教授委员会或学术委员会,对其学术不端行为展开全面审查,并作出相应的学术处理决定,以此强化学术诚信建设,明确学术规范底线。