为纪念复旦大学历史学科创建一百周年,澎湃新闻特推出"复旦史学百年"专栏,深度解读谭其骧、顾颉刚、杨宽等史学大师的学术遗产。作为中国历史学科的奠基力量,这些学者的治学精神与学术成果不仅塑造了复旦史学的优良传统,更为当代史学研究提供了重要启示。本专栏聚焦学术脉络梳理与经典文本解析,通过专题研究展现复旦史学的学术积淀与创新活力。

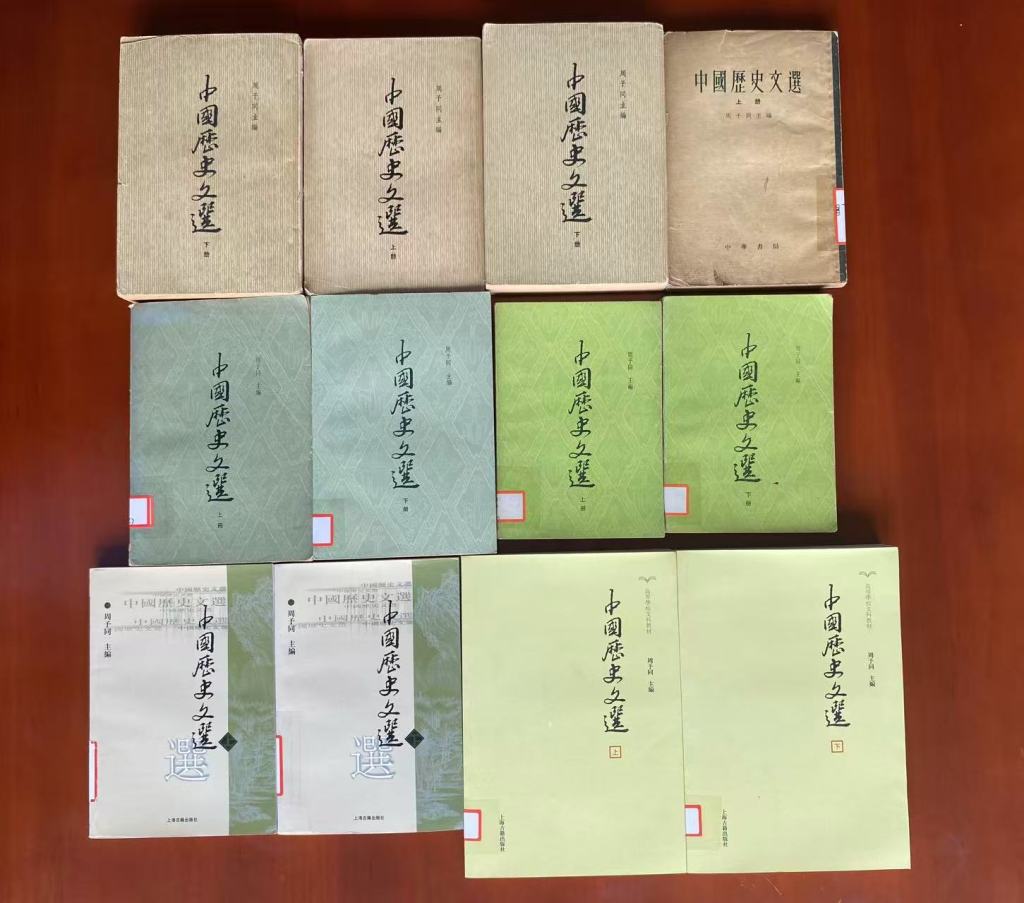

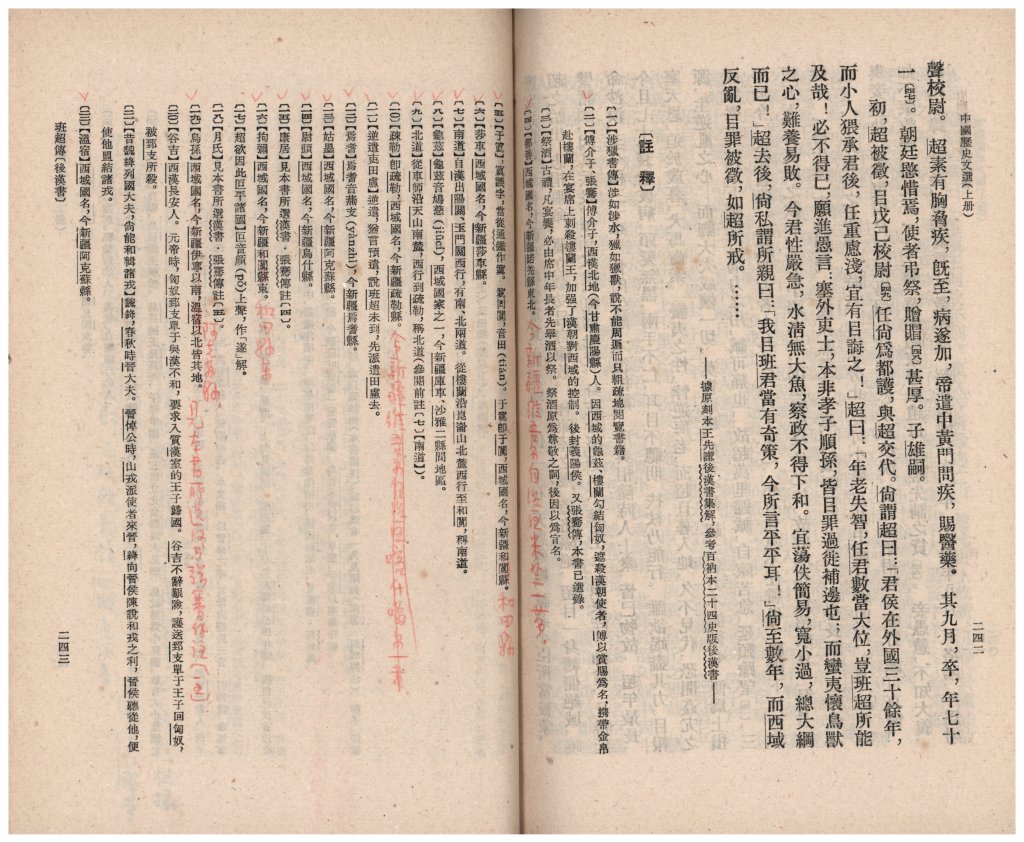

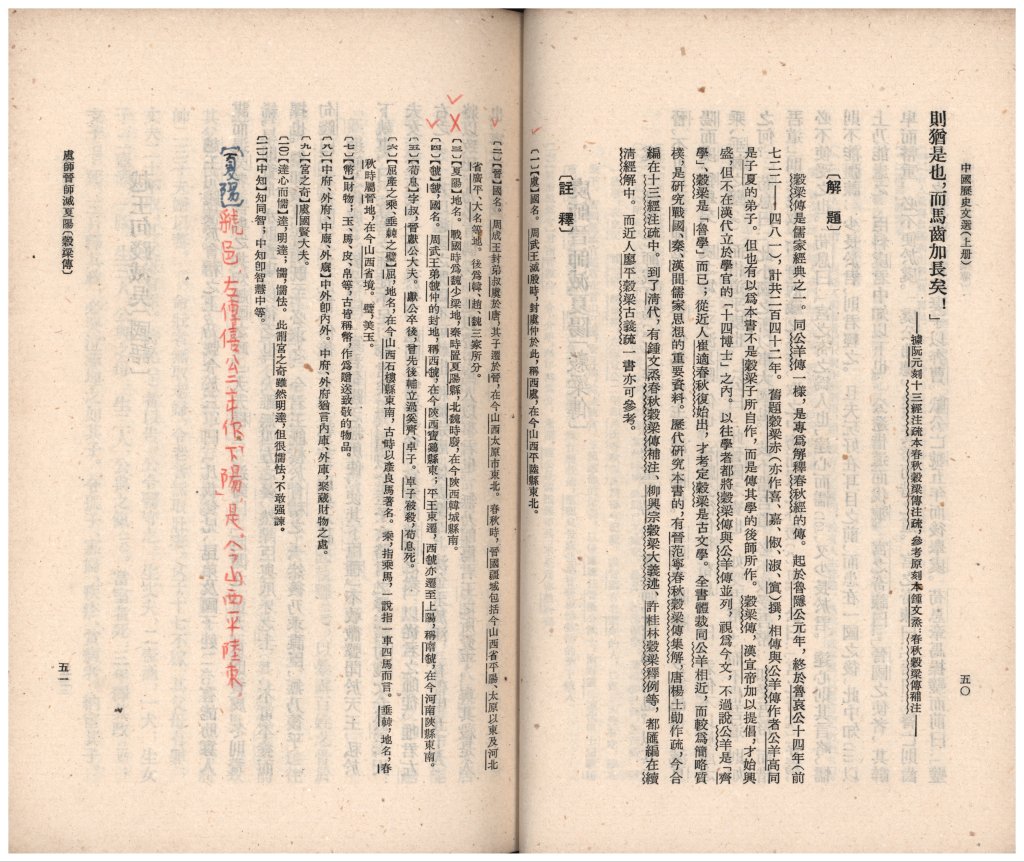

各种版本的《中国历史文选》

周予同(1898-1981)

由周予同主编、朱维铮修订的《中国历史文选》,作为高校历史专业核心教材,自20世纪60年代初版以来持续畅销,成为中国史学选读领域的标杆性著作。本文基于一手文献与口述史料,系统还原这部经典教材的编纂历程,从选篇体系、注释规范等维度剖析其学术价值,揭示复旦大学历史学系在课程建设中形成的严谨治学传统与创新精神。

一、20世纪50至60年代启动的《中国历史文选》编纂计划

20世纪50年代,教育部在陈垣先生建议下设立"中国历史文选"与"中国历史要籍介绍"课程。1951年教学计划颁布后,复旦大学历史系于1952年率先开设"中国史学文选"课程,采用古今贯通的选文体系,注重文言文阅读能力培养与历史文献分析方法训练。现存复旦大学历史学系资料室的1953-1954学年油印讲义显示,该教材已形成选文与注释双栏排版的成熟结构,既展现史学发展脉络,又根据教学反馈动态调整篇目顺序。

周予同《中国历史文选》油印本教材封面

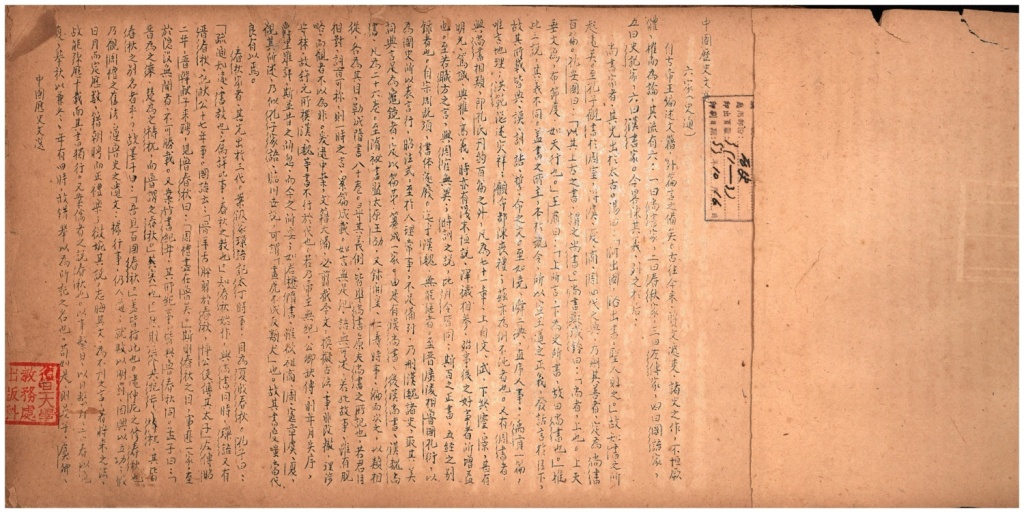

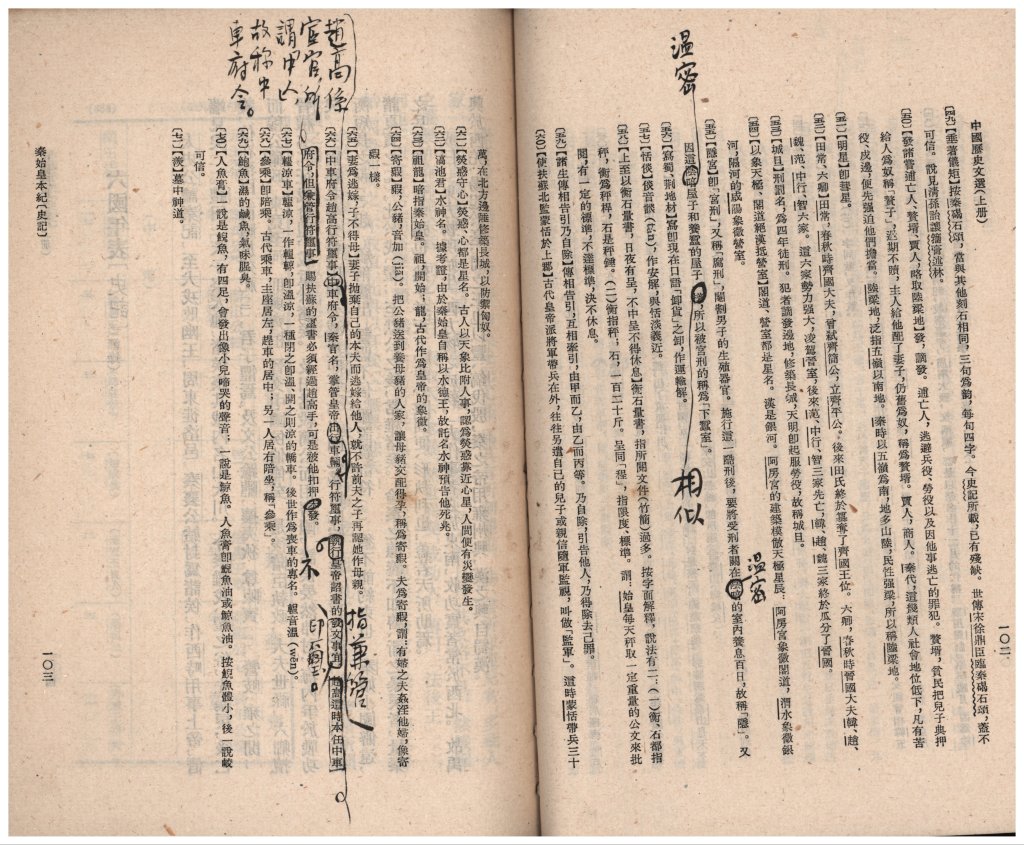

周予同《中国历史文选》油印本教材内页

1958年"教育革命"引发教材质量下滑,1959年底中央启动文科教材建设工程。邓小平同志指示重点解决文科教材短缺问题,周扬同志牵头组织实施。1961年4月高等学校文科教材编选计划会议确立224门课程教材编写规划,其中"中国历史文选"作为历史专业核心课程,由教育部正式委托复旦大学周予同教授担任主编。这一决策既基于周予同先生深厚的经学史研究功底,也考量其1956年参与起草部颁《中国历史文选教学大纲》的丰富经验。

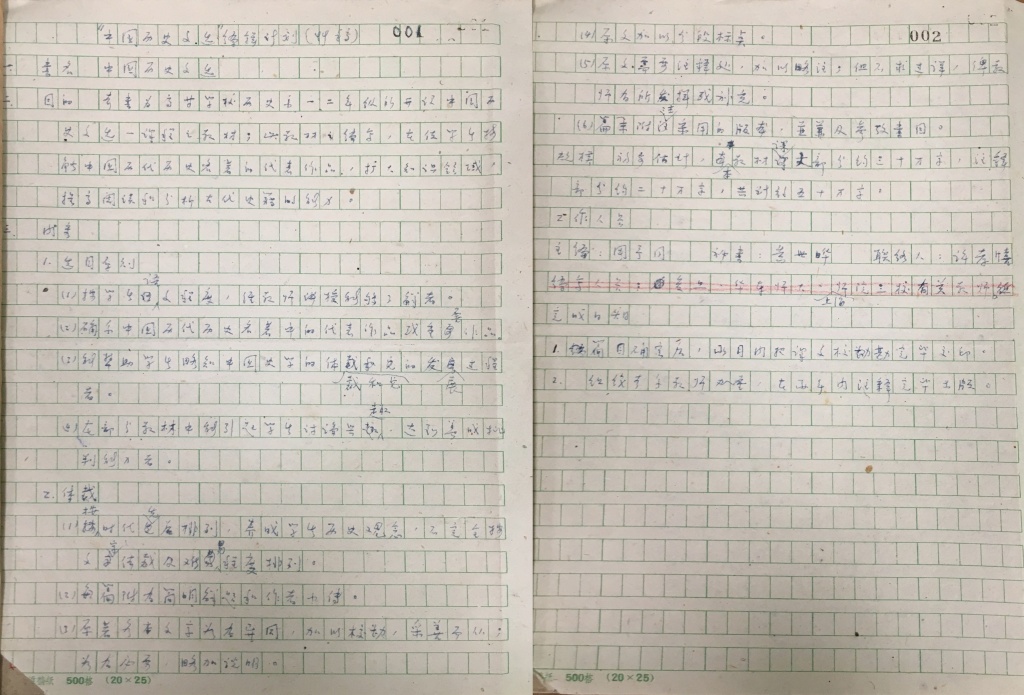

《中国历史文选》编辑计划(草稿)

编纂工作于1961年5月正式启动,复旦大学历史系组建核心编选团队,确立"适配教学程度、精选经典文本、展现体裁演进、培养批判思维"四大选文原则。上册仅用五个月完成编纂,1961年10月由中华书局出版,首印18000册;下册于1962年出版。该教材历经1964年、1977年、1979年多次修订,1980年后由朱维铮教授接手修订工作,最终形成目前广泛使用的经典版本。

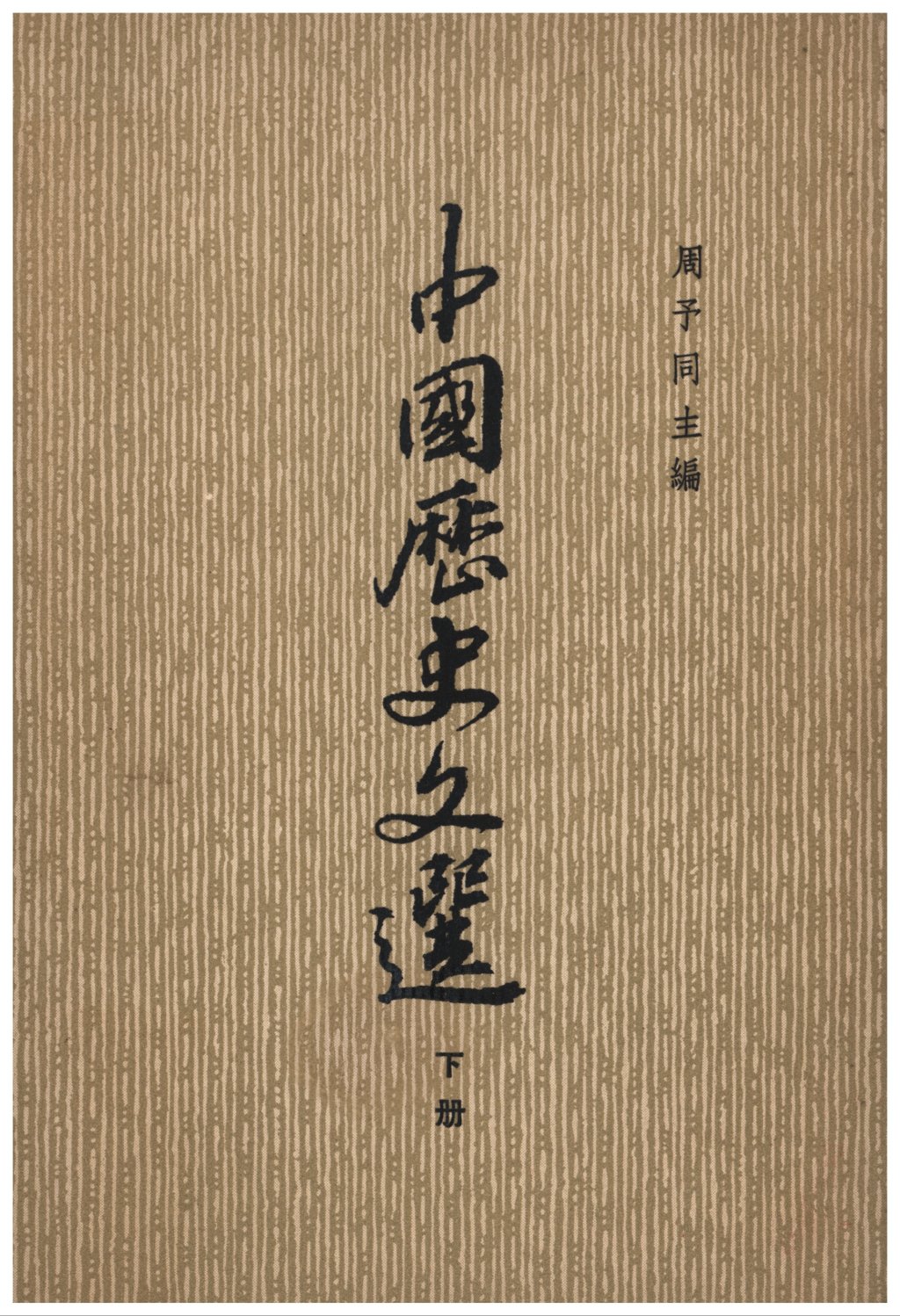

1961年第一版,《中国历史文选》上册书影

1962年第一版,《中国历史文选》下册书影

二、主编周予同及其学术团队的编纂实践

解析《中国历史文选》的编纂特色,需首先认识其学术团队的构成与运作机制。作为主编的周予同先生(1898-1981),浙江瑞安人,晚清经学大师孙诒让再传弟子,北京高等师范学校国文部毕业,深受钱玄同、朱希祖学术影响。1920年代起在商务印书馆主持经学史著作编纂,1945年受聘复旦大学教授,1949年后曾任历史系主任。其学术生涯贯穿经学史研究与史学教育创新,1959年恢复经学史课程教学,为《中国历史文选》编纂奠定深厚学理基础。

编选团队以复旦大学历史系教师为核心力量。1961年初版《编辑说明》记载,丁长洪、朱维铮、汪槐龄等教师及1956级中国古代史组十位同学参与初稿撰写;1979年版版权页显示苏乾英、黄世晔等学者持续参与修订,上海社科院历史所汤志钧先生协助选篇工作。其中朱维铮先生作为周予同助教兼编选组秘书,承担文稿整理、观点协调等关键职责,其学术成长与这部教材的编纂历程深度交融。

关于编纂程序的历史争议,近年学界已有深入辨析。朱永嘉先生回忆证实:周予同负责全部篇目审定,青年学者撰写注释与题解初稿,经朱维铮系统整理后,由周予同最终审改定稿。这一工作模式体现1950-60年代学术集体创作特点,与《中国历史地图集》等重大项目的编纂机制一脉相承。当时学术生态强调"知识公有、学术为公",陈守实等资深教授常将课堂新见供青年学者研究使用,这种学术互助传统至今仍在复旦历史系传承。

教材编纂效率令人瞩目:1961年5月团队组建,10月即由中华书局上海编辑所出版上册,下册于1962年11月问世。作为试用教材经1963年教学实践后,1964年推出修订版,1978年完成第三版修订,新增甲骨金文文献,奠定全书基本框架。1981年后朱维铮教授主持的修订工作,进一步优化选文结构,使这部教材始终保持学术前沿性。

《中国历史文选》周予同修改手迹

《中国历史文选》周予同修改手迹

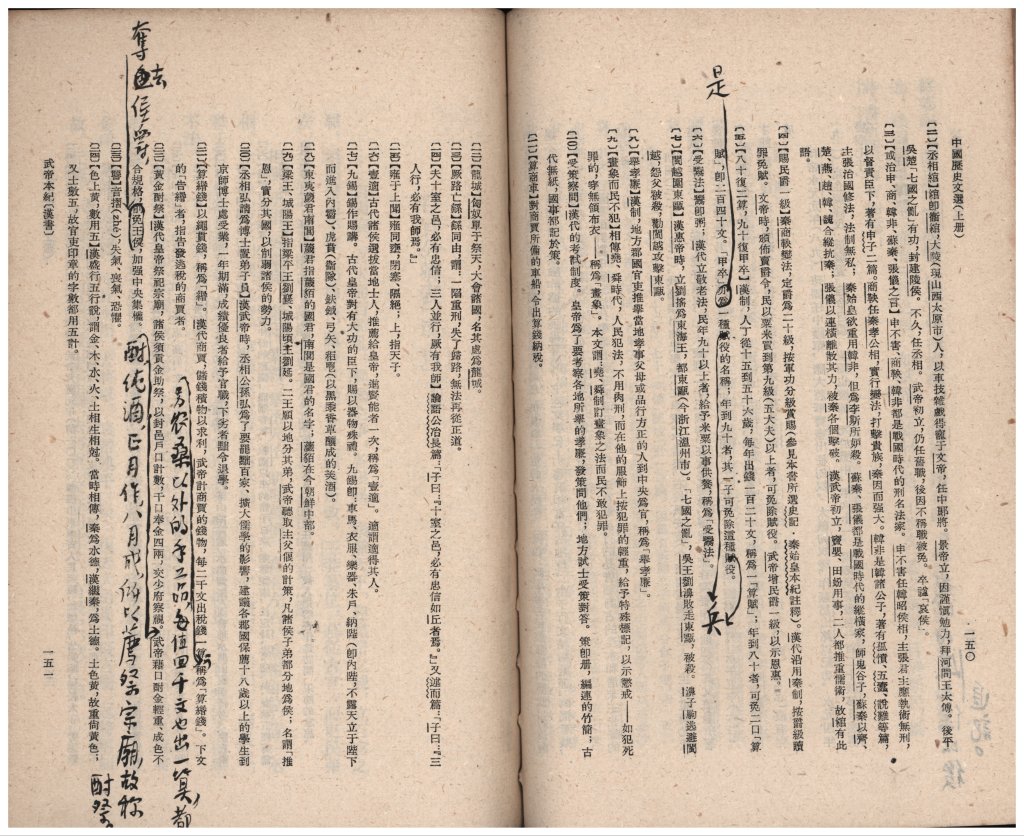

《中国历史文选》朱维铮修改手迹

《中国历史文选》朱维铮修改手迹

三、《中国历史文选》的经典选篇体系与注释创新

周予同主编的《中国历史文选》之所以成为史学教育经典,核心在于其科学的选篇体系与精湛的注释方法。教材采用"选文+解题+注释"三维结构,既保持学术深度,又兼顾教学实用性,开创历史文选教材编纂新范式。

(一)选篇特色:构建史学素养训练体系

选篇首要原则是"养成历史观念",1979年修订本强化这一特色,增入甲骨金文文献,形成上起先秦下迄清末的完整历史文献序列。《尚书》《诗经》代表早期文献形态,《国语》《战国策》展现国别史体裁,"三通"系列反映典志体发展,《资治通鉴》与《通鉴纪事本末》呈现编年体与纪事本末体演进,《明儒学案》标示学案体学术史成熟,《海国图志》体现近代世界史地认知,构成多维立体的史学体裁谱系。

选材注重典型性与多样性统一:同一史书兼顾不同体裁,如《史记》选录本纪、世家、列传、表等多种体例;同类文献展现多元视角,如《尚书·牧誓》与《逸周书·克殷解》从不同角度记录武王伐纣事件;1979年新增《楚辞·天问》与《诗经》形成"诗史互证"教学单元。这种编排既展示史学文献多样性,又培养学生比较分析能力。

篇目关联性设计独具匠心:从刘知几《史通》"六家""二体"到章学诚《文史通义·书教》,构建史书体例演进脉络;选录曹操《让县自明本志令》与《世说新语》相关条目,揭示魏晋南北朝史注学内在关联;8篇精选序跋凡例(范晔《后汉书·党锢列传序》、郑樵《通志·总序》等)作为"副文本",与正文形成互文解读空间,强化史学方法论训练。

选篇体系呈现动态完善特征:1961年初版体现经学史研究特色,春秋三传均有选录;1979年修订版调整为仅保留《左传》,体现"淡化经学、强化史学"思路;康有为著作选目从《新学伪经考》改为《孔子改制考》,反映学术认知深化过程。这种动态调整使教材始终与史学研究前沿保持同步。

(二)注释特色:校订考证与阐释创新结合

注释体系分为六大类型,展现严谨学术态度与创新诠释方法:

首注类注释具有开创意义,如《史记·秦始皇本纪》"彗星先出东方"条考证为哈雷彗星最早准确记录,虽引发关于《春秋》记载的学术讨论,但推动历史天文文献研究;述注类注释善于发挥旧注,如对章学诚"智以藏往,神以知来"的阐释,既溯源《周易·系辞》本义,又揭示史学预见功能;校订类注释注重版本考辨,《左传·晋楚城濮之战》引文校勘揭示《尧典》与《皋陶谟》的文本关系;纂集类注释综合多家见解,《史记·秦始皇本纪》"将军壁死"条并列三种解释并加以考辨;译注类注释注重跨文化阐释,《洛阳伽蓝记》"祗洹"条详解梵语词源与佛教文化背景;存疑类注释体现学术审慎,《尚书·牧誓》"甲子"日注释客观呈现武王伐纣年代争议,为后续研究留下空间。

这种注释体系既继承乾嘉学派考据传统,又融入现代史学方法,使经典文献焕发学术新义。正如学界评价:"六种注释方法涵盖传统注释学主要类型,主编团队的史才、史学、史识在注释中得到充分体现,这