展览前言

2025年9月6日,“从旁观到介入——陈杰纪实影像作品展”于上海长宁文化艺术中心正式揭幕。本次展览集中呈现了著名摄影记者陈杰的两个代表作系列:《四年实现“一跃千年”的悬崖村》与《生态文明建设带来的变迁》。2016年,陈杰通过镜头记录了四川凉山彝族自治州昭觉县“悬崖村”孩童的艰险求学路,使这一偏远村庄的命运进入公众视野,并引发社会广泛关注。在2014至2021年间,他还系统拍摄了中国西部及西南地区十余个典型环境治理案例,完整呈现了从污染治理到生态修复的实践历程。

十年来,陈杰以影像直击社会痛点,并通过摄影的传播力推动实际改变。值得注意的是,本次展览并未采用简单的今昔对比手法来突出悬崖村的变化,也未刻意强调治理成效,而是聚焦于“贫困”与“环境”问题的本质探讨。在接受专访时,陈杰分享了这一策展思路的初衷,同时剖析了当代摄影记者的生存状态,以及自己多年来深入社会议题的职业轨迹。“记者唯一的使命是无限接近真相。”他反复强调这一职业信念。

2016年11月,四川省凉山州昭觉县阿土列尔村(悬崖村)。当时84户居民长期面临资源匮乏问题,部分家庭已自发外迁谋生。随着人口增长,传统农耕模式难以维持生计,折射出中国偏远山区的发展困境。本文图片均由陈杰拍摄

:展览中,您并未以悬崖村的变迁作为叙事主线,而是更注重呈现其原生问题。这一策展逻辑是基于怎样的思考?

陈杰:在拍摄初期,我更多是从文献记录的角度出发。悬崖村居民的生活方式、服饰文化、信仰传统等正逐渐消失,这些影像既是历史存档,也是艺术作品。有人称我的报道改变了当地命运,但我始终保持警惕——2016年,乡村贫困是全国性社会痛点,其改善并非个人之功,而是国家战略与公众关注共同作用的结果。关注度提升可能带来政策执行中的变形,后来中央提出“一村一策”,正是强调因地制宜的解决方案。2020年重访时,村庄四年间确实发生了巨变,但村民从传统农耕时间观转向城市作息制度的过程充满张力。我的初衷仅是让孩童拥有安全上学路,展览则希望冷静呈现悬崖村的真实状态,而非将其工具化。

2016年6月,四川省凉山州昭觉县阿土列尔村。8岁的吉觉尔子攀爬悬崖上学时满脸汗水。过去彝族女童辍学率极高,义务教育政策推行后,女孩们终获平等教育机会。

:在当下媒体环境中,摄影记者如何定位自身角色?

陈杰:传统媒体时代,摄影记者依赖报刊版面传播作品;如今互联网与展览提供了多元渠道。关键在于夯实专业基础,实现可持续发展。我个人长期关注三个方向:乡村变迁、环境治理及灾难人文。我通常不追逐突发事件现场,而是聚焦灾难中人的生存困境——这源于我兼具记者与社会学的双重视角。

:您的专题关注方向是如何形成的?

陈杰:从业早期,我主要从事突发事件报道,但碎片化信息难以形成系统认知。2009年辞去主编职务后,我以首席记者身份回归一线,自主选择环境与扶贫领域进行深耕。环境调查需跨越科学、法律、政策多重维度,例如污染案例必须厘清成因、证据链及解决方案。过程中,我联合公益律师、生态专家构建支持网络,见证了中国环保法从“纸老虎”到强力执法的演进,以及国家公园立法、土地确权等制度进步。这些系统性变化促使我以更宏观的视野审视社会问题。

2016年11月,悬崖村幼儿园的孩子们在简陋环境中学习。

2020年5月,昭觉县易地搬迁安置区的现代化幼儿园,标志着教育资源的飞跃。

环境治理涉及技术引进与本土创新,例如生态修复技术的突破。贫困问题则需关注脱贫后的可持续发展。当记者以跨学科视角介入公共议题时,报道、展览、艺术创作皆可成为行动方式。本次展览即尝试通过影像的感染力触发深层讨论。

:在信息碎片化时代,深度报道的价值何在?

陈杰:人类对真相的追求是永恒的。我通过出版、展览等渠道主动发声,但不过度追求流量——尖锐议题需避免被误读。目前我正在系统梳理中国十年环境治理历程,这些历时性记录具有文献厚度。同时,我探索当代艺术等多元表达方式,摄影记者需融合社会学与美学才能走得更远。

2014年11月,新疆卡拉麦里自然保护区遭受工业废渣污染的场景。

:您的作品常被归类为“负面报道”,您如何回应这种标签?

陈杰:我的报道以证据扎实、建设性强为原则。多数案例经国务院督查后形成整改闭环,曾获中国最佳环境记者、阿拉善生态奖等权威认可。环境监督常与强势利益方博弈,唯一依靠是事实。例如腾格里沙漠污染事件,从曝光到治理全程有据可循。

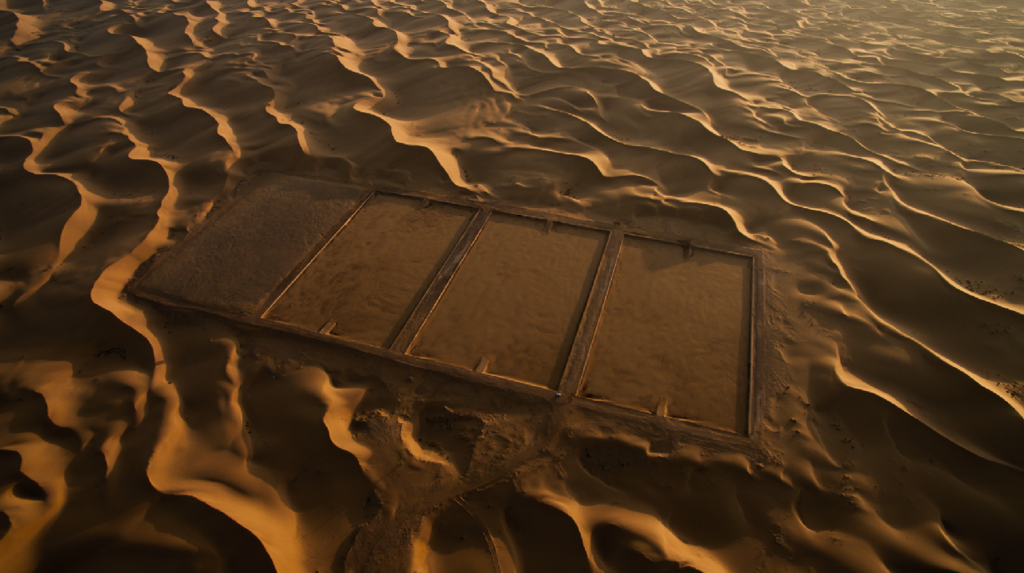

2014年8月,内蒙古腾格里沙漠腹地发现的非法排污管道。

2015年1月,专家团队在腾格里沙漠污染区开展系统性调查。

2015年11月,经国务院督办,腾格里沙漠污染区完成防渗处理并永久封存。

:调查过程中遇到哪些阻力?

陈杰:严谨是记者的盔甲——从影像拍摄到证据链构建皆需经得起推敲。困难包括媒体审稿压力、地方干预等。但有时调查本身就能推动问题解决,例如污染企业在我介入后主动整改。记者存在的意义是揭示真实,即便报道“正能量”也需以真相为基础。

2016年5月,悬崖村孩童俄地有三行走在险峻上学路上。

2020年5月,迁入昭觉县新家的俄地有三,生活环境发生根本转变。

:您提及悬崖村处于“两种时间对接”中,具体指什么?

陈杰:我曾跟踪拍摄18名悬崖村儿童,其中一名孤儿12岁被迫嫁人,反映传统观念的桎梏。搬迁后,村民从自然经济的时间观(如放牧、农耕)转向工业社会线性时间(朝九晚五),产生强烈不适。政府需持续引导这种文化转型。与村民的互动让我看到人性的复杂性——既有对现代生活的向往,也有对传统的坚守。

2016年5月,与世隔绝的悬崖村尚未通网络信号。

2017年5月,4G网络覆盖悬崖村,青年通过直播探索新生计。

《留在深山里的牧羊人》(2016年11月)。凉山州19个类似村庄整体搬迁后,少数村民选择回归深山放牧。生活方式的抉择背后,是对安宁的不同定义。

:职业生涯中哪些支持力量至关重要?

陈杰:我的夫人以建设性批评使我保持清醒。记者身份仅是人生路径之一,更重要的是作为公民、父亲、艺术探索者的多维成长。突破认知局限,实现跨领域可能性,才是职业的终极意义。