近日,刚刚度过90岁生日的作家兼艺术家铁扬,带着新出版的五卷本文集亮相中国现代文学馆的新书发布会和研讨会。

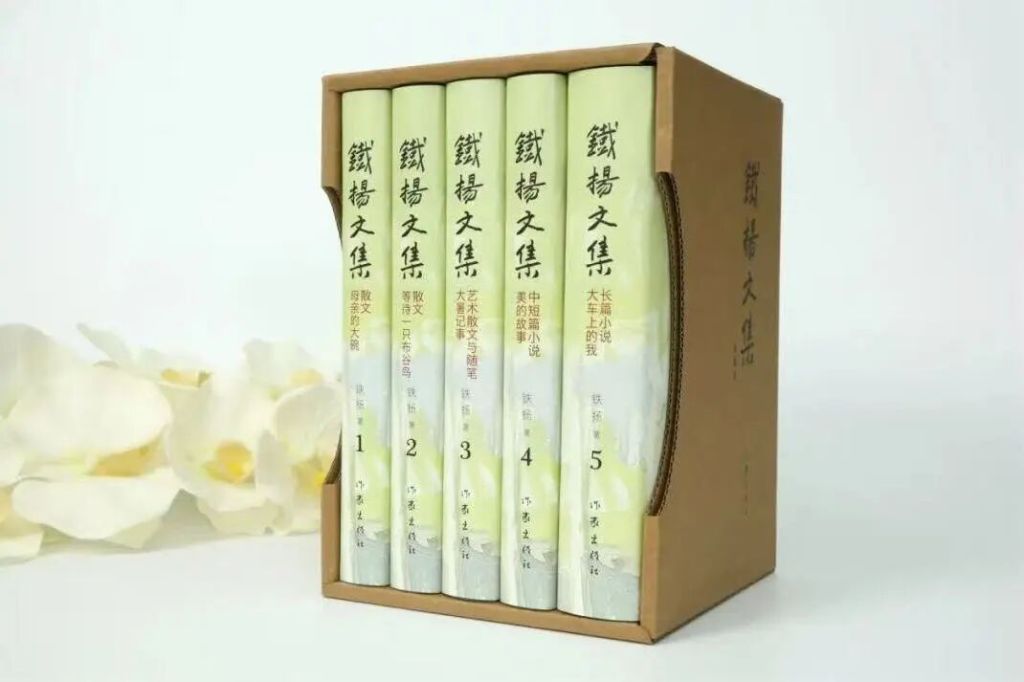

这部《铁扬文集》由作家出版社在今年6月正式推出,全书总计87万字,涵盖散文集《母亲的大碗》与《等待一只布谷鸟》、艺术散文与随笔集《大暑记事》、中短篇小说集《美的故事》以及长篇小说《大车上的我》。

在每册书的封底作者简介中,铁扬被描述为:铁扬 艺术家 作家 一九三五年农历七月生于河北赵县停住头村。“河北赵县停住头村”这个地点在活动中被反复提及。许多与会者指出,这个村庄是铁扬创作的精神源泉,是他所有艺术与文学作品的起点。这个位于冀中平原的小村落,“透过清澈的空气可远眺太行山麓”,后来化作他的画作“赵州梨花”与“红柜”,以及文学作品《河里没规矩》《铁匠山》和《团子姐》……

铁扬的故乡叙事既扎根于现实细节,又洋溢着理想主义的温暖。在小说《河里没规矩》中,他以家乡河流为背景,描绘了乡村孩童在自然中自由成长的画面。河流不仅是具体的地理空间,更象征了乡土文明中的野性与解放;《铁匠山》则以故乡的铁匠铺为场景,刻画了传统手艺人的坚韧形象。铁扬将打铁的火花与农耕社会的变迁交织,通过“铁匠”这一意象,隐喻乡土文化在时代浪潮中的坚持与演变。

他擅长从日常中提炼诗意,如将“枣树开花、燕子衔泥”的童年记忆,升华为对生命本质的哲学思考。其语言简洁而含蓄,画面感强烈,犹如中国画中的留白,使乡土故事在质朴中透出深意。

研讨会上,铁扬分享了“我如何开始文字创作”。他表示,自己本是一名艺术家,写作纯属兴趣所致。但文字创作的吸引力有时超过了绘画,让他对主业偶尔“分心”。热爱写作是因为内心故事丰富,这些故事多源于童年,“不仅是枣树开花、燕子衔泥,还有日夜相伴的亲人乡邻”。

作为河北赵州人,他经历过战争年代,因此作品中有对战争的反思,也有对赵州土地的深情,而“对赵州的爱也是对中华民族的爱”。面对快速变化的时代,铁扬说:“我是一位幸运的劳动者,从战乱纷飞、点煤油灯读书的岁月,有幸走到今天这个全新时代。或许我永远搞不懂AI的奥秘,但我愿为这个难得的时代继续贡献。”

在河北科技大学铁扬美术馆中,悬挂着这样一句话——生活点亮艺术家的心灵,这在其创作实践中不断得到验证。他的笔下活跃着各类人物,乡间农人、挚爱亲朋、革命英雄、艺术同行……他们既是艺术的结晶,更是生活的缩影。

中国作协副主席阎晶明谈到,铁扬的作品关键之处在于如何从生活中发现艺术,以及艺术如何反映生活。从生活细节中可窥见艺术的纹理,也能领悟艺术的真理。一个人若能感受艺术魅力,便更能洞察生活的真实与生动。铁扬的作品语言亲切自然,常有独特发现并能艺术升华,这启示我们,艺术源于生活,对生活与艺术的热爱是创作者保持活力的根本动力。

铁扬手握双笔,一支挥洒绚丽色彩,一支书写素朴文字。画家与作家的双重身份,让他对生活、人性和美的观察与表达更具独特视角。“艺术之眼”应用于写作,使文字兼具画家对光影、色彩、构图的敏感,以及作家对时代、社会、人物的深刻洞察。

《故乡赵州写生》作品

中国艺术研究院文学艺术院名誉院长朱乐耕认为,绘画与写作是铁扬感悟和表现世界的两种交叉语言。写作时,绘画作为插图弥补文字局限,蕴含深刻的文学观念与生活哲理。“无论绘画还是文学,都体现质朴风格”,中国美协理论与策展委员会主任尚辉表示,铁扬的绘画既有西方色彩影响,又质朴展现冀中乡村生活。当绘画转为文学时,他更多通过细微感触写作,文学语言同样简洁有力。

“铁扬的文字展现本质的真实与艺术之美”,河北省作协名誉主席关仁山说,作品从世俗走向灵魂。作家以天真美好的心境融入时代洪流,作品中的同情与真挚使人物质朴动人。叙事中,故乡人事萦绕不去,这种深沉的乡愁与大爱,构成了情感主线。