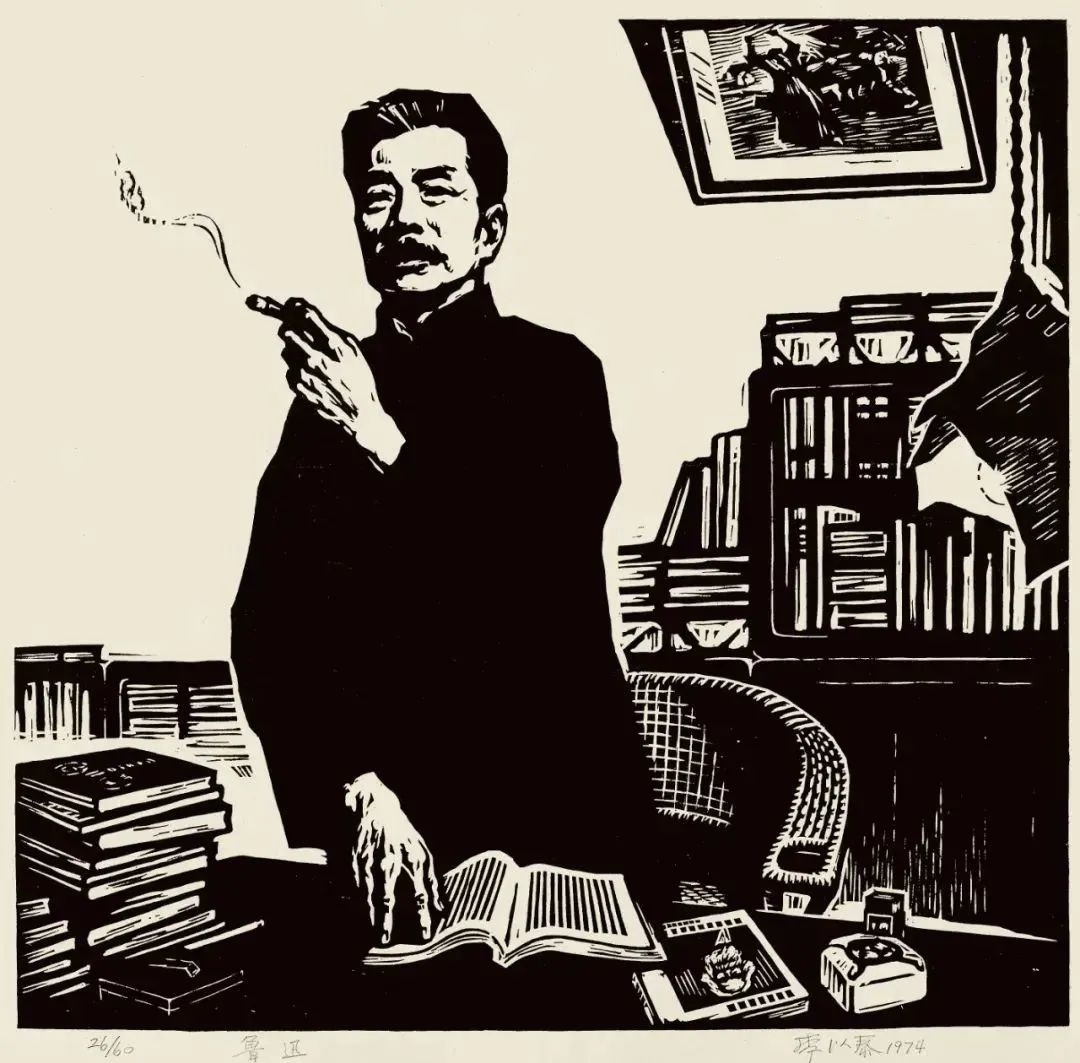

浙江绍兴鲁迅纪念馆内的"抽烟墙"作为标志性文化景观引发社会关注。这幅以黑白线条勾勒的鲁迅肖像中,文豪指间夹烟的经典形象既是游客热衷的打卡点,也因部分参观者模仿"点烟"拍照的行为,被控烟志愿者提议修改手部动作。近日,针对"是否应将鲁迅持烟姿势改为握拳"的争议,文艺界专家及文化学者普遍认为,历史人物形象的展示需以真实性为前提,控烟倡导应通过科学引导而非修改历史细节实现。

控烟志愿者提出的修改建议,体现了对青少年健康成长的关注和公共事务的积极参与,其出发点值得肯定。但将鲁迅标志性的持烟动作改为"右手握拳"的方案,实则陷入了历史场景过度干预的误区,也偏离了纪念馆展示人物立体形象的核心价值。

历史考据显示,抽烟是鲁迅创作生涯中广为人知的生活细节。现存史料照片清晰记录了他伏案写作时持烟沉思的场景,同时代文人回忆录也多次提及,鲁迅常借助吸烟保持创作状态、激发思想火花。这一行为属于历史人物真实的生活印记,如同普通人饮茶提神、踱步思考的习惯,构成了"思想家鲁迅"之外"生活家鲁迅"的立体形象,其展示目的是还原有温度的历史人物,而非传递吸烟正向暗示。

《鲁迅》又名:(马克思主义是最明快的哲学)李以泰 木版 47cm×46cm 1974年

针对"背景简化易误导室外吸烟"的担忧,文化传播学者指出,艺术创作中的背景简化是公共文化空间常见的视觉聚焦手法,目的是突出人物精神气质。当前青少年对控烟知识的认知主要来源于家庭引导、学校教育和公共场所的控烟标识系统,历史人物画像更多承担历史认知功能,而非行为示范作用。基础控烟教育体系下,青少年具备辨别画像场景与现实行为的能力,不应高估单一艺术形象的行为诱导作用。

历史学者强调,纪念场所的核心使命是尊重历史人物的完整真实面貌,这种真实性既包含思想成就,也涵盖符合公序良俗的生活细节。鲁迅的长衫、饮食习惯与持烟思考等特征,共同构成了有血有肉的历史形象。若为贴合控烟诉求修改标志性动作,虽能规避短期争议,实则是对历史场景的主观篡改,可能导致人物形象扁平化、符号化。

绍兴鲁迅纪念馆相关负责人表示,场馆的教育价值在于通过书房陈设、生活物件等细节,让观众理解鲁迅思想产生的生活土壤。强行修改历史细节会削弱"真实鲁迅"的感染力,使文化传播失去打动人心的温度。公众对鲁迅的敬意,正源于其在平凡生活中保持的时代清醒,这种精神力量需要真实细节承载。

针对游客打卡行为,文旅专家建议采取"引导规范"措施:在画像旁增设"吸烟有害健康"提示牌,通过扫码链接控烟知识与鲁迅相关论述;加强现场工作人员引导,倡导庄重的参观礼仪。这种方式既能履行控烟宣传责任,又能维护历史场景的真实性,实现文化传承与公共健康的价值平衡。

文化评论界普遍认为,公共文化空间的优化应兼顾历史真实性、文化传播性与现实导向性。在控烟倡导与历史尊重之间,需要寻求兼容并蓄的解决方案,让文化场所既能守护历史记忆的温度,又能承担健康引导的责任,实现多重社会价值的和谐共生。

(作者系文学评论家)