一年一度的七夕节,作为中国传统节日中极具浪漫色彩的代表,其起源可追溯至远古先民对宇宙天象的崇拜。随着历史演变,牛郎织女的爱情传说逐渐融入其中,最终形成了集祈福、乞巧与爱情主题于一体的综合性民俗节日。

翻阅从魏晋南北朝到清朝的传世古画,画中月下穿针的女子、银河两岸相望的仙人形象,仿佛在诉说着跨越千年的文化密码——对智慧巧手的追求、对真挚爱情的守护以及对美好生活的向往,这些始终是中华传统文化中闪耀的精神内核。

星神传说的诞生:从天文崇拜到爱情神话的演变

七夕节的起源与上古时期的星宿崇拜密切相关。《诗经·小雅·大东》中就有对牵牛星和织女星的早期记载:"跂彼织女,终日七襄……睆彼牵牛,不以服箱。"这一时期的星辰观测主要作为天文符号记录,尚未与爱情元素结合。到了东汉时期,牛郎织女的故事开始出现人格化特征。应劭所著《风俗通义》中记载:"织女七夕当渡河,使鹊为桥",这一鹊桥相会的传说从此成为后世文学艺术创作的重要题材。

河南南阳出土的东汉画像石《牛郎织女图》,以独特的艺术形式将星象与人物形象相结合,生动展现了这一神话故事:牛郎牵牛仰望,织女端坐织机旁,二人隔云气纹象征的银河遥遥相望,完美诠释了"盈盈一水间,脉脉不得语"的经典意境。这种构图模式为后世七夕题材绘画奠定了基础,形成了天上星河与人间乞巧活动的双重叙事结构。

魏晋南北朝时期,七夕节的习俗逐渐丰富完善,乞巧成为节日的核心内容。这一时期不仅继承了汉代的穿七孔针和"曝衣"习俗,还新增了以瓜果祭祀牵牛、织女的仪式。南朝宗懔在《荆楚岁时记》中详细记载了七月七日的习俗:"是夕,妇人结彩楼,穿七孔针,或以金、银、石为针,陈瓜果于庭中乞巧,有喜子网于瓜上,则以符为应。"

其中提到的"喜子"是一种红色长腿小蜘蛛,古人认为如果喜子在瓜果上结网,就意味着得到了织女的垂青,预示着能够乞得灵心巧手、万事如意。南朝顾野王在《舆地志》中还记载了南朝齐武帝萧赜曾专门修建"穿针楼",供宫女们在七夕节登楼穿针,可见当时穿针乞巧风俗的盛行程度。

佚名《乞巧图》 美国大都会美术馆收藏

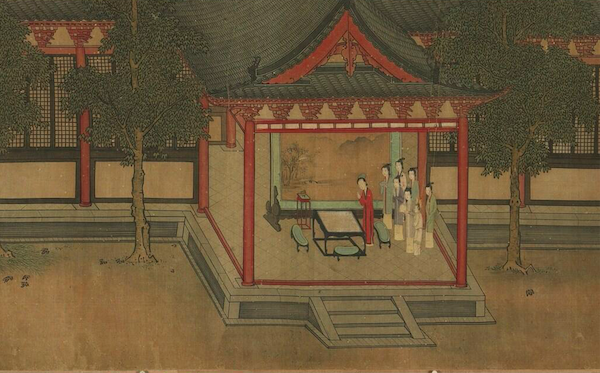

唐宋时期的诗词中,妇女乞巧的场景频繁出现。唐代诗人和凝在诗中描绘:"阑珊星斗缀珠光,七夕宫娥乞巧忙"。据《开元天宝遗事》记载,唐太宗与妃子每逢七夕都会在清宫举办夜宴,宫女们则各自进行乞巧活动。虽然这一时期的相关画作未能传世,但现藏于美国大都会美术馆的五代或北宋时期佚名《乞巧图》,是目前已知最早描绘乞巧场景的画作。该画生动展现了七月初七宫中女子在庭院设宴乞巧的热闹景象:画面中楼阁亭台错落有致,长廊上的妇人们或仰望星空、或低头祈祷、或相互交谈、或凭栏眺望,桌上摆放着各式供品,众人正虔诚地向织女星祈求智慧与巧手。

佚名《乞巧图》局部 美国大都会美术馆收藏

宋代七夕文化繁荣:宫廷与民间的乞巧盛况

宋代是七夕文化发展的鼎盛时期。《东京梦华录》记载,北宋都城汴京从七月初一开始就洋溢着节日气氛,潘楼街等地开设专门的乞巧市场,售卖"磨喝乐"泥偶、巧果等应节物品。宋太宗还特别颁布《改用七日为七夕节诏》,纠正民间将初六作为七夕的习俗,进一步强化了七夕节的官方地位。

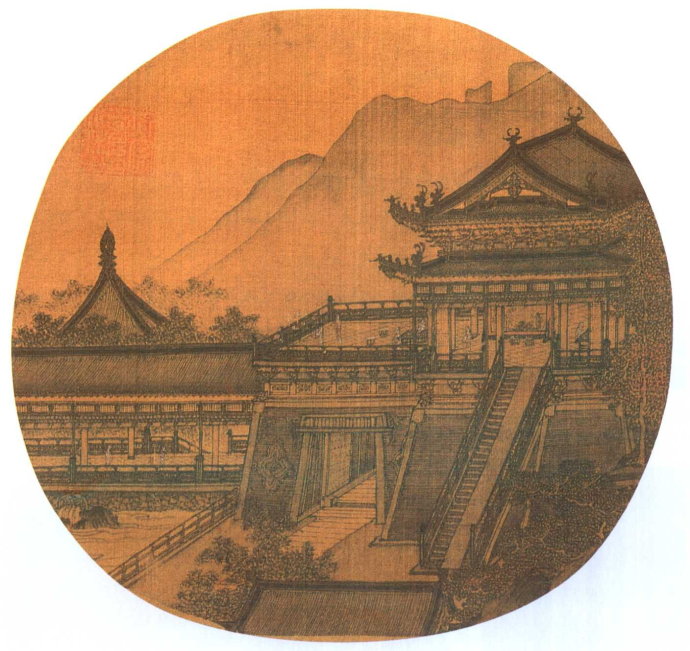

宋 李嵩 《汉宫乞巧图页》 故宫博物院藏

宋代的七夕题材绘画注重展现节日的繁华景象和民俗细节。现藏于故宫博物院的李嵩《汉宫乞巧图页》,虽人物造型小巧,但姿态优美,神情生动。画中人物体型修长,体现南宋绘画的典型风格;城门采用方形结构,是宋代建筑的特色;斗拱描绘清晰工整,展现了宋代界画的严谨技法。这幅作品在遵循建筑法式规范的同时,又避免了呆板僵硬,笔墨运用灵活自然,堪称界画艺术的佳作。

《七夕乞巧图卷》(传宋人绘)

台北故宫博物院收藏的宋人《七夕乞巧图》卷,描绘了宫廷女性在露台设置香案、陈列瓜果、穿针乞巧的场景。画面中彩楼高耸,侍女们手捧针线、果盘往来穿梭,远处银河璀璨,牛郎织女星隐约可见,巧妙融合了天人相应的宇宙观与世俗仪式。特别值得注意的是图中的"磨喝乐"泥偶,这种泥塑玩偶常被放置在乞巧楼中作为供奉织女的吉祥物,寓意多子多福。明代仇英《乞巧图》中供桌上的泥偶正是这种物品,反映了宋代七夕节物与民间信仰的紧密结合。

《岁时广记》引《提要录》记载"梁朝汴京风俗,七夕乞巧有双眼针",到了宋代更发展出"双针引双丝"的竞技性乞巧游戏,丰富了七夕节的娱乐内涵。

明清绘画中的七夕:文人意趣与民俗风情的融合

明清时期的七夕题材绘画在艺术技法和文化内涵上都达到新的高度,融入了更多文人审美意趣和日常生活气息。

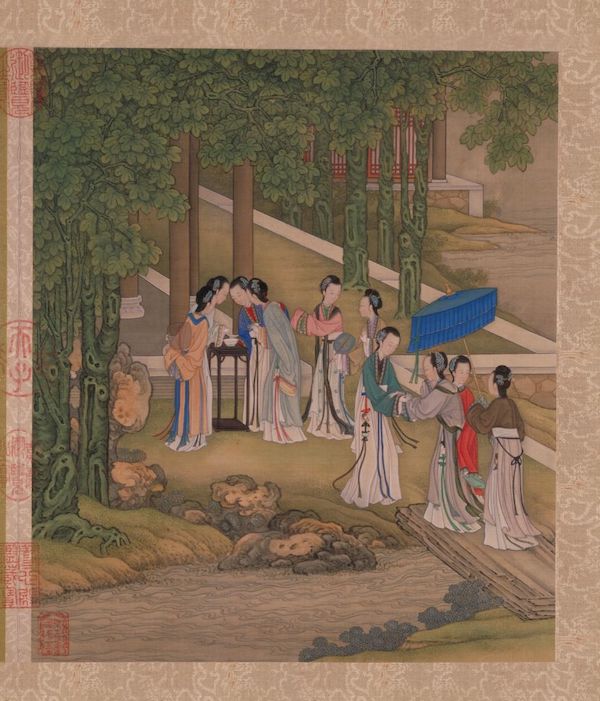

明清时期七夕节最具代表性的习俗是"拜银河",又称"拜双星"。明代"吴门四家"中的唐寅、仇英、尤求等画家都创作过描绘这一习俗的乞巧图作品。

明 唐寅 《画乞巧图》扇面 台北故宫博物院藏

明 仇英 《乞巧图》(局部) 台北故宫博物院藏

明代画家尤求的《七夕穿针图》是白描技法的代表作,现藏于北京故宫博物院。这幅长轴画作生动记录了古代女性在七夕夜晚进行穿针乞巧的民俗活动,具有重要的艺术价值和民俗研究价值。画面构图清雅疏朗,一弯新月在云中若隐若现。画家采用对角线构图方式,将六位女性巧妙安排在庭院一角:左侧三位女子围坐在石案前专注穿针引线;右侧两位女子一人手持团扇,一人手捧器物,似刚到场;远处还有一位女子正缓步走来。这种布局既保持了画面的平衡感,又营造出时间的流动感和场景的生活气息。

作品对人物神态的刻画尤为精妙:居中女子微微颔首,目光专注于手中的针线,神情宁静;身旁女子侧身凝视,面露期待;右侧持扇女子唇角微扬,对乞巧活动充满兴趣。每个人物的表情都与乞巧主题完美呼应,展现了画家高超的人物刻画能力。

明代尤求的《七夕穿针图》

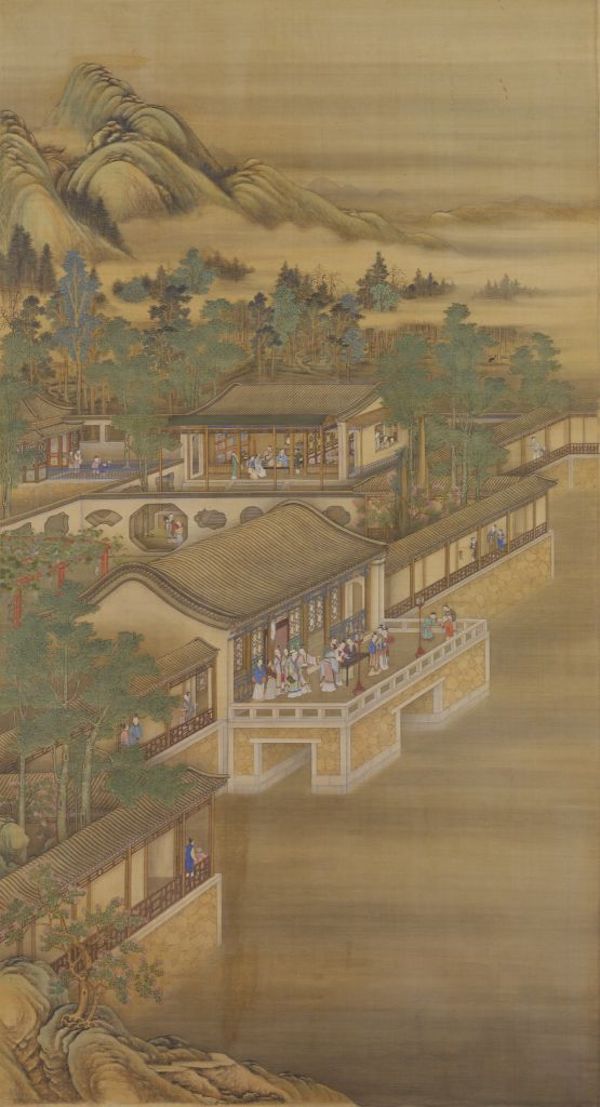

清代继承了汉族传统节日习俗,宫廷画师创作了大量七夕题材绘画。著名的《雍正十二月行乐图轴》生动展现了清代宫廷在圆明园的四时节令活动,其中一幅就描绘了七夕之夜后妃们在楼台上设宴的场景。《清朝野史大观》卷二《清宫遗闻·宫闱岁时纪四》记载:"七月七日,祭牛、女,宫殿监司其事。西峰秀色,为御园四十景之一,七夕巧筵,曩时常设于此,有彩棚朱盒之胜。乾隆御制诗云:'西峰秀色霭硝烟,又使新秋乞巧筵'盖纪实也。"这段文献详细记录了清宫七夕祭祀和设宴的习俗。

清 《雍正十二月行乐图轴》之七夕之夜 故宫博物院藏

陈枚的《月曼清游图册》中有一幅描绘七月"桐荫乞巧"的场景,现藏于故宫博物院。这幅作品在技法上继承宋代院体画风,人物造型生动准确,笔致工细严谨,展现了清代宫廷绘画的艺术水准。

清 陈枚 《月曼清游图》册之七月"桐荫乞巧" 故宫博物院藏

晚清海派绘画中也有不少七夕题材作品,如任颐创作的《乞巧图轴》,描绘五名少女围桌投针乞巧的场景,神情专注,一旁侍女持果盘侍立。作品人物衣纹流畅,设色淡雅,生动捕捉了闺中女子乞巧时的肃穆与期盼之情。唐培华(约活动于19世纪后半至20世纪初)绘制的《牛郎织女图》(现藏台北故宫博物院),用笔古雅,延续了传统仕女画风格。唐培华是吴县(今江苏苏州)人,寓居上海,擅长人物、仕女画,宗法费丹旭,与沙馥、钱慧安等画家同时期活跃于海上画坛。

晚清 唐培华《牛郎织女图》(台北故宫博物院收藏)

清 缂丝 《七夕图》(局部) 故宫博物院藏

古代绘画中的七夕题材,既是对星神传说的艺术再现,也是对世俗生活的生动记录。这些作品将银河的浩瀚、鹊桥的缥缈、穿针的专注与乞巧的虔诚融为一体,构建了一个天人合一的浪漫文化宇宙。当我们凝视画中月下引线的女子、银河两岸相望的仙人时,仿佛能听见跨越千年的文化回响——对智慧巧手的追求、对真挚爱情的坚守、对美好生活的祈愿,这些永恒的主题始终是中华文明不曾褪色的精神底色。

(本文部分画作资料据故宫博物院)