今年八月,澎湃新闻连续披露三起身份造假大案,成功揭露了假院士、假参事及假外交官的真实面目。

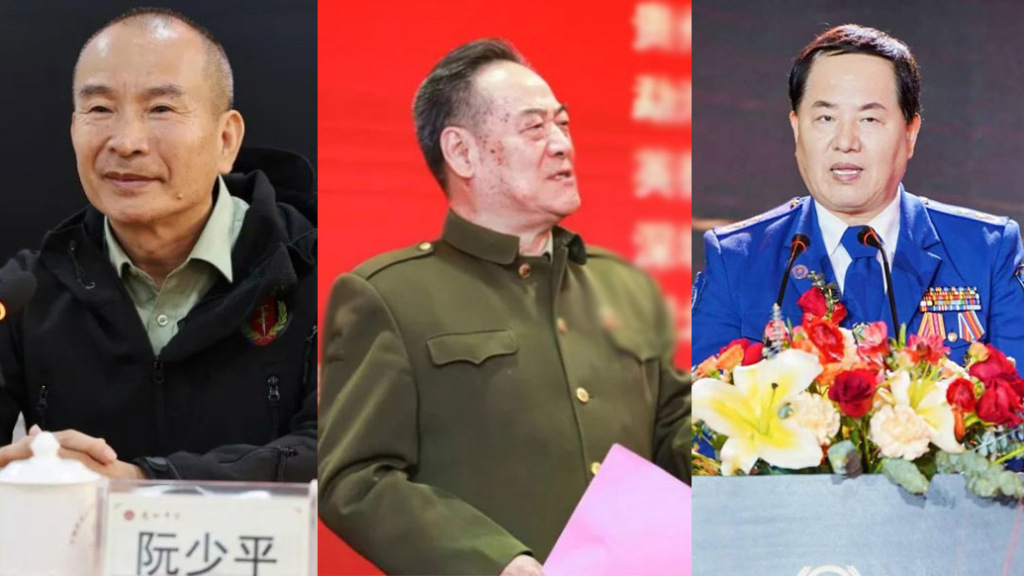

涉案人员分别为冒用学术头衔的阮少平、伪造政府参事身份的余鹏翔,以及虚构国际组织职务的房文军。

假院士阮少平、假参事余鹏翔和假外交官房文军(从左到右)。

系列报道引发社会强烈反响,有读者留言评价:"此类身份欺诈在各领域均有发生,媒体监督为社会清除了隐形公害。"

随着调查深入,公众普遍关注:这些造假者为何能长期逍遥法外?经过对案件细节的系统梳理,我们发现此类骗局的得逞是造假者精心设计与受害方防范疏漏共同作用的结果,主要存在以下几类风险点:

一、身份识别体系存在盲区

当前造假手段呈现专业化趋势。像阮少平直接冒用中国科学院院士这种国家级头衔,虽属低级造假但仍能蒙混过关。更隐蔽的手法是伪造境外学术身份,如虚构"某洲自然科学院"等山寨机构头衔,这类跨境身份认证往往缺乏权威查询渠道。

国内活动中频繁出现的"国际院士"头衔实则鱼龙混杂,部分境外机构通过注册空壳学术组织,专门向国内批量兜售虚假头衔。基层单位尤其是教育机构,普遍缺乏辨别此类跨境身份的专业能力和信息渠道。

二、社交网络成为渗透渠道

阮少平案件中,涉事学校解释接待原因为:"系内部人员通过私人关系带入,非校方正式邀请。" 另一所中学则是由校友自行安排阮少平进行所谓"励志分享",当时校长因公外出,由副校长主持接待,活动后还通过校方公众号进行了宣传,直至当晚才发现身份疑点。

熟人引荐机制往往导致身份核验程序被简化,造假者利用此类非正式活动积累"官方背书",再通过网络宣传进一步强化虚假身份的可信度。

三、信息不对称形成认知陷阱

相较于阮少平、余鹏翔伪造国内机构身份的传统手法,房文军的造假手段更具迷惑性——虚构"联合国国际刑警组织中心"这一混合名称的国际组织。该机构利用公众对联合国系统的信任,实际为伦敦注册的非法NGO,与联合国及国际刑警组织均无任何隶属关系。

此类造假精准把握公众对国际组织架构的认知模糊地带,通过拼凑权威机构名称制造专业假象。

四、利益合谋构建造假产业链

调查发现部分活动主办方存在主动配合造假的行为。房文军获得的"世界杰出华人勋章",由已被民政部列入"离岸山寨社团"名单的"世界华人企业家协会"颁发,双方通过相互站台实现利益交换。

某中学活动记录显示,造假者与校方校友形成利益共同体,通过举办"高端讲座"提升学校美誉度,同时为造假者积累社会资源,这种合谋行为极大增加了监管难度。

(作者陈良飞系澎湃新闻政治新闻部总监、港澳台新闻部总监,高级记者)

设计:王璐瑶