9月23日巴西时间,北京大学建筑与景观设计学院院长俞孔坚教授因坠机事故不幸逝世。连日来,社会各界对俞孔坚教授的追思持续不断,这既是对他个人的深切怀念,也是对他毕生推崇的生态与人文思想的崇高致敬。本文由俞孔坚博士的学生、同行,原北京土人设计五院院长刘向军执笔,以表纪念。

今夜,窗外的都市依然灯火璀璨,细雨绵绵,而我手中的笔却沉重难提。得知俞孔坚博士在空难中罹难的消息,犹如晴天霹雳,瞬间击穿了二十载的时光屏障。那一刻,天地无声,唯有巨大的悲痛在胸中回荡。俞博士,我亦师亦友二十年的引路人,我们曾一同走过中国景观设计最波澜壮阔的征程,您何以用如此决绝的方式,将您奔流不息的生命,归还给您一生挚爱并全力守护的苍茫大地?

1、25年前初识俞博士:理想照进现实的光辉

记忆的潮水汹涌而至,时光回溯到2001年。那时,我满怀对设计的热情,走进“土人”创立三年后位于海淀上地那间朴素的办公室。由于我主修建筑设计,而当时土人团队中建筑师寥寥,俞博士亲自面试了我。进门之前,人事同事提醒我,见到俞老师,不必称“俞总”,直接叫“博士”即可——这源于俞博士作为中国首位哈佛设计学博士的独特身份,也成了土人企业文化的标志,延续至今。走进房间,空气中混合着图纸、墨水和一种难以言表的激情。俞博士站在白板前,身形清瘦,身着淡蓝色POLO衫,目光锐利有神。我自我介绍后,好奇地问为何公司取名“土人”?听到这个问题,他没有谈论项目或企业前景,而是用记号笔勾勒“天地-人-神”和谐共生的愿景——不是我们要在土地上建造什么,而是土地本身启示我们,哪些是生命的底线,绝不可触动。“我们的设计,是为大地‘疗伤’。你们做建筑一定要做最接地气的设计,摒弃浮华造型,回归本土本质,所以叫土人”。这句话,如惊雷般在我心中炸响。此前,设计于我多是形态与功能;此后,俞博士将设计提升至大地、生态与生存哲学的高度。他犹如持火炬的向导,在混沌中为我与无数同行者照亮了一条充满挑战却意义非凡的道路。上地那间简朴的办公室,因他的存在,成为思想的殿堂、理想主义的摇篮。

俞孔坚博士(一个热爱红色的大地之子)

2、二十年风雨同舟中的坚韧风骨(2001-2022)

随后的二十年,我有幸作为“土人”一员,亲身参与并见证了一场波澜壮阔的设计实践。从最初的湖南张家界武陵源规划、黄龙洞剧场设计,到沈阳建筑大学的稻田校园,从自然和谐之美到让农业生产之美重返设计殿堂,我们内心始终燃烧着创作激情。更重要的是,俞博士几乎深入每个设计环节,甚至与设计师同作息,这正是土人二十年来进出数千人,却无人不熟悉俞老师的原因——他始终与一线团队并肩作战。也当噩耗传来,无数人痛心不舍。

记得2003年我们参与北京奥运会投标,俞博士每天清晨九点准时坐到我工位旁,一边画草图,一边指导我们上机操作,遇到表达不佳之处,再绘草图、再修改,直至深夜;次日依旧如此。有时他开着那辆老式凯美瑞,带我去模型制作单位查看进度,途中讨论设计细节,或开玩笑互动,严谨中透温暖,如今回想犹在昨日。

2006年底,作为广州亚运会主要设计方,俞博士带队现场踏勘。中午口渴难耐,大家在甘蔗地席地而坐,折蔗解渴,俞博士笑言“我老家常吃”,欢声笑语中我抓拍下一张照片,成为他朴实无华的真实写照。走出甘蔗林,俞博士找到田边老农,塞去50元,老农初时推辞,得知我们从北京来,反砍蔗相赠。俞博士后来说,这就是中国农民,我们不能破坏其生存环境,这片甘蔗地在设计中必须保留——土地情怀贯穿他一生。

俞博士广州现场啃甘蔗

俞博士与文者讨论方案

就这样,我一名建筑背景的设计师,在他的言传身教中学习规划与景观。天津桥园用乡土植物演绎生命韧性;秦皇岛汤河红飘带重建人与自然亲密;上海后滩公园将污染工业地蜕变为净化生命系统……每个项目都是一次观念突破,一场艰苦“战役”。

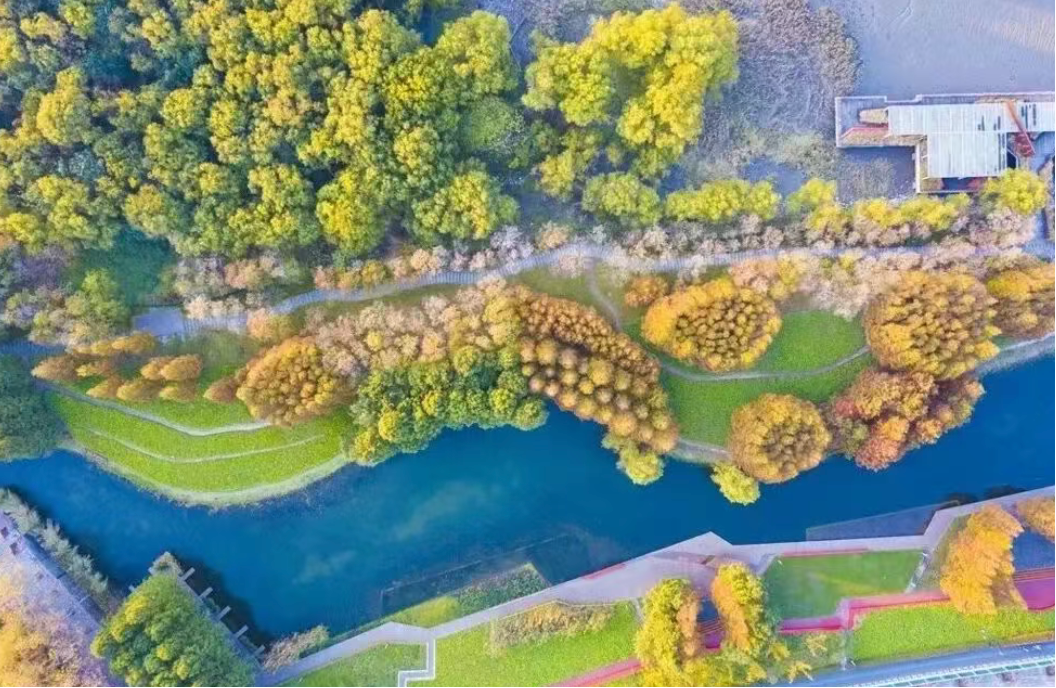

上海后滩公园(2010年)

俞博士性子急,我亦脾气急躁且偶有自负,长期负责方案室,与他沟通频繁,争执难免。2011年美国明尼阿波利斯城市重生项目,为落实新构思,他要求大幅修改方案,深夜沟通中面对质疑,他嗓音沙哑却逻辑清晰、毫不退让。因时间紧迫,我作为负责人认为无法按时完成,愤而摔门离去,觉得不可理喻。然次日,他主动找我耐心解释,直至我理解接受,重新协调进度——那份基于专业信念的执着,令人动容。

或许因性格相似,二十年来此类冲突不断。即便我后期带领百人团队,依然如此。2019年邯郸园博疫情期间赶工,作为近20亿投资项目,俞博士亲赴现场,泥泞中检查生态护坡与建筑细节,汗水浸衣却苛求完美。现场因施工分歧,我们激烈争执,合影时我有意隔坐,今观此照泪如雨下——作为世界级大师,他包容至此,我何以堪。在土人,我常直闯办公室畅言,这在他人眼中似非常规,俞博士却一笑置之,给予我巨大成长空间。

俞博士与文者在邯郸园博会现场

曾几何时,“反规划”理论、大脚革命、白话建筑理念引发行业争议,土人发展艰难,投标屡屡受挫,团队士气低迷,他参评院士亦波折重重。但每至此时,他总鼓励我们:“勿做‘小脚’园林继承者,要有‘大脚’勇气,走向真实、野性、蓬勃的土地。挫折短暂,我们的事业先进,历史自有公断。”

这二十年,俞博士不仅是远见卓识的领袖,更是躬身实践的导师。他传授的不仅是“海绵城市”、“生态安全格局”等前沿理论,更是批判思维、社会责任及对土地的虔诚深爱。他以铮铮铁骨,为我们撑起大胆创新的天空。那些并肩作战的岁月、挑灯夜战的夜晚、成功后的欢欣,早已铸成我生命最坚实的基石。

3、精神火种永燃不息-迈向生机勃勃的土地(2022-至今)

2022年,因个人规划,我离开奋斗二十载的“土人”。决定艰难,满怀不舍与忐忑。虽俞博士多次挽留,我未当面辞行,只后来收到他短信:“无论去向何方,勿忘土人。”此言轻若微风,却重如千钧,成为我行囊最珍财富、前行路上的罗盘。离后这些年,我始终以曾为“土人”自豪。遇挑战时,想起他面对困难的从容;困惑时,以他倡导的价值观衡量反思。俞博士的思想,已内化我的精神血脉,静静流淌。

我总以为来日方长,待项目落地、有新感悟,再与俞博士品茶畅谈,聆听行业困境与未来。岂料天妒英才,世事无常,一场空难让未竟的告别成永诀!怎不令人肝肠寸断!

俞孔坚博士的骤逝,是中国乃至世界景观建筑与生态规划领域的重大损失。但他留下的,远非获奖项目或厚重著作。俞博士播下的思想火种,已呈燎原之势。他倡导的生态优先、尊重自然、基于过程的“大脚美学”,正深刻影响中国城乡建设,重塑人们对待土地的方式。俞博士是永存的丰碑,更盼我们成为行走的种子。最佳纪念非沉溺悲伤,而是将其理念化为行动——让更多城市自由“呼吸”,让更多河流重获“歌声”,让他描绘的“桃花源”理想,在更广土地生根开花。

在此山河同悲之际,谨向师母及俞博士家人致以最深切哀悼,万望节哀珍重。

俞博士,请您安息。

您已与深爱的大地融为一体。

您的风范与思想,如日月星辰,永恒照耀我们前行之路。

俞孔坚博士永远的学生与战友,

刘向军

泣叩于2025年9月26日夜

(作者为土人设计原设计二院、五院院长,在土人工作长达21年)