激浪派(Fluxus)于20世纪50年代末至60年代初在欧美兴起,作为艺术史上一场极具先锋色彩的运动,它以其反叛精神挑战传统艺术界限,致力于融合艺术与日常体验,消解精英文化与大众文化的隔阂。

当前在上海西岸美术馆展出的“偶然!激浪派!”是西岸美术馆与法国蓬皮杜中心新一轮五年展陈合作的首个特展,这也是激浪派艺术在中国首次大规模全景呈现。展览不仅汇集了众多欧美艺术家的代表作,还特别展出了黄永砯等中国艺术家的作品。蓬皮杜艺术中心策展人费雷德里克·保罗(Frédéric Paul)在接受《艺术评论》专访时指出,激浪派是“最具包容性的艺术运动”,中国艺术家的作品在展览中贯穿始终,是基于其自身艺术价值的重要性,而非象征性的展示。

策展人费雷德里克·保罗在展览现场讲解作品。

费雷德里克·保罗出生于1959年。2023年,他曾策划西岸美术馆“肖像的映象——蓬皮杜中心典藏展(三)”,展现了其深厚的策展功底。

对于本次筹备已久的展览,保罗强调,艺术不仅是绘画或雕塑,更是一种精神性与概念性的存在,这一特性贯穿艺术发展的各个阶段。“人们常将概念艺术与特定历史时期联系,但实际上,所有艺术本质上都是概念性的。”

西岸美术馆与蓬皮杜中心五年展陈合作特展“偶然!激浪派!”现场,展期2025年9月26日至2026年2月22日,摄影:Alessandro Wang

达达主义与激浪派:从反叛到日常的延续

:激浪派艺术源于达达主义,展览海报选用乔纳森·芒克的作品《等待名人》,其中艺术家手持“杜尚”名牌接机,这一设计如何体现两者之间的传承?达达与激浪派的异同点是什么?

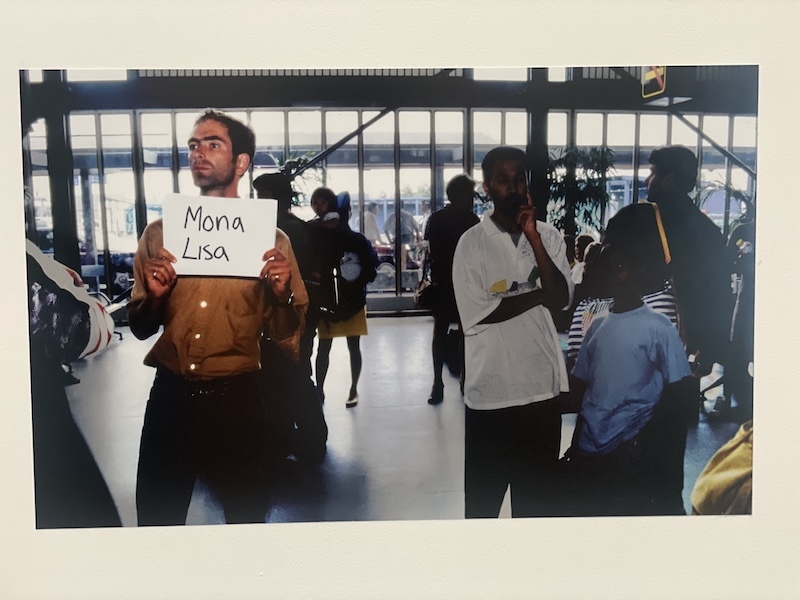

保罗:芒克的《等待名人》作为展览海报十分贴切,它承前启后,不仅致敬杜尚,还融入了“蒙娜丽莎”等文化符号。

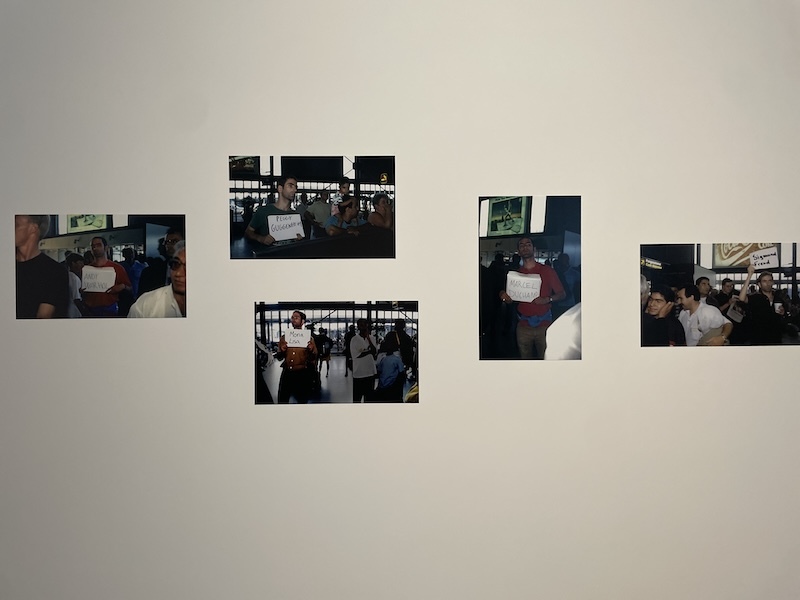

展览现场呈现乔纳森·芒克作品《等待名人》,创作于1995年至1997年

乔纳森·芒克,《等待名人(蒙娜·丽莎)》,1995年―1997年

达达与激浪派的相似之处在于都具有强烈的“反艺术”倾向,带有讽刺与随性的态度。同时,两者的艺术实践都注重现场性与表演性,如同在观众面前上演的戏剧。

展览现场展示曼·雷摄影作品《达达团体》,约1922年原作数码印制,左下镜中人为艺术家本人。

两者的区别在于,激浪派汇聚了不同背景、国籍的艺术家,具有更强的传播意识;而达达主义更倾向于与前辈艺术运动决裂,如批判立体主义的学院化。激浪派的批判姿态相对温和,不以彻底对抗为主。

:乔治·麦素纳斯(George Maciunas)撰写了“激浪派宣言”,他在运动中扮演什么角色?您提到“杜尚是白月光、约翰·凯奇是朱砂痣”,他们对激浪派产生了哪些影响?

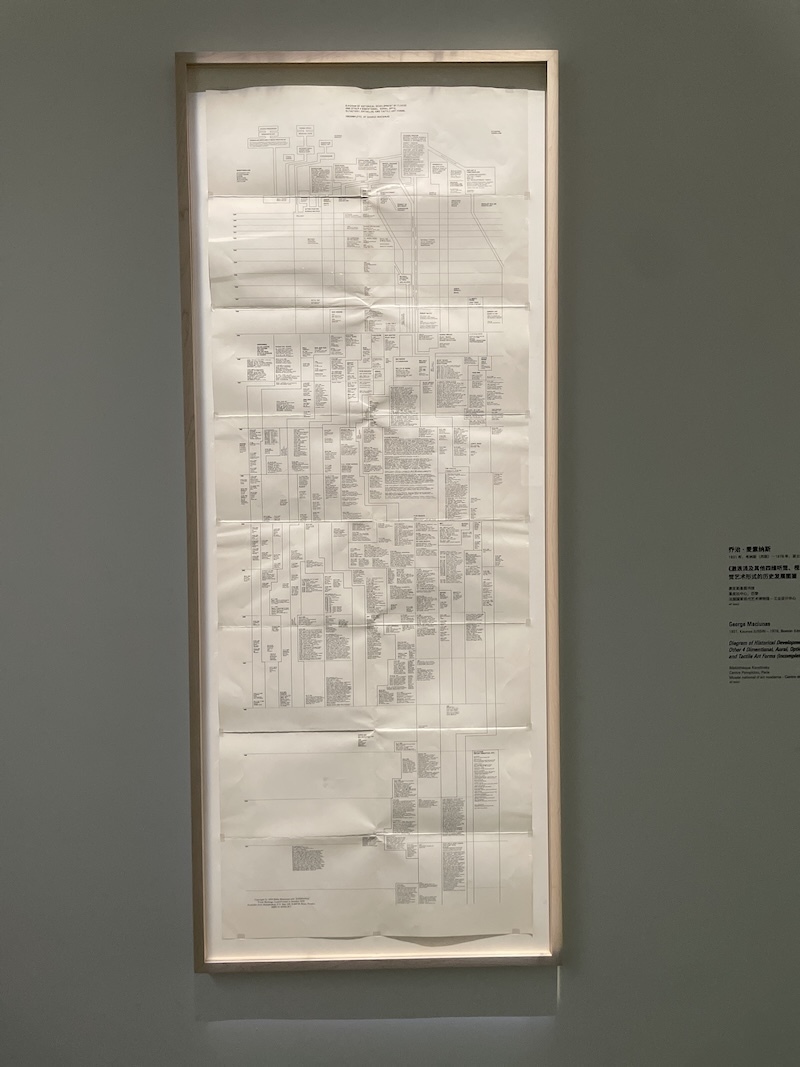

保罗:麦素纳斯是激浪派的核心组织者,堪称运动的“宣传部长”。他兼具矛盾性:既是平面设计师,负责多数视觉设计,也是宣言的作者。宣言更倾向于号召性,而非具体实践指南。他热衷于构建艺术谱系,以独特方式解读历史。

展览现场呈现乔治·麦素纳斯作品《激浪派及其他四维听觉、视觉、嗅觉、表皮与触觉艺术形式的历史发展图鉴(未完成)》(局部),1973年

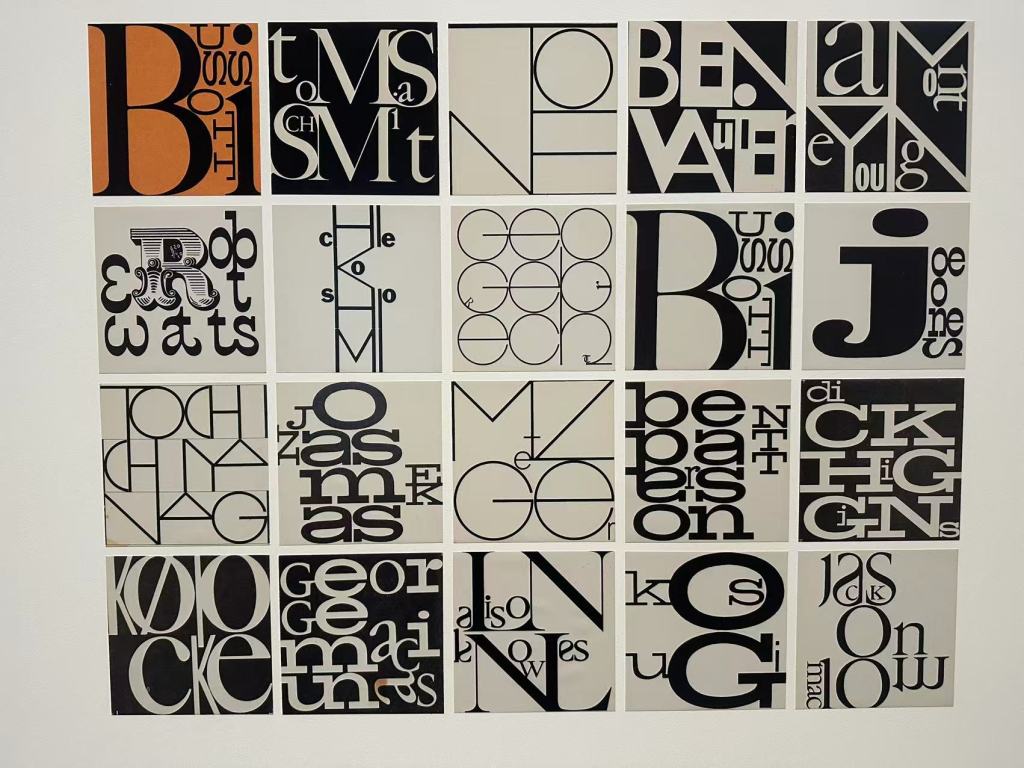

乔治·麦素纳斯,《20张字母组合卡片集》,1963年于展览中展示

激浪派的关键人物是约翰·凯奇。他不仅是多位艺术家的导师,如拉蒙特·杨和小野洋子,其开放姿态更直接影响运动发展。杜尚则如谜题般存在,而凯奇的作用更为显著。

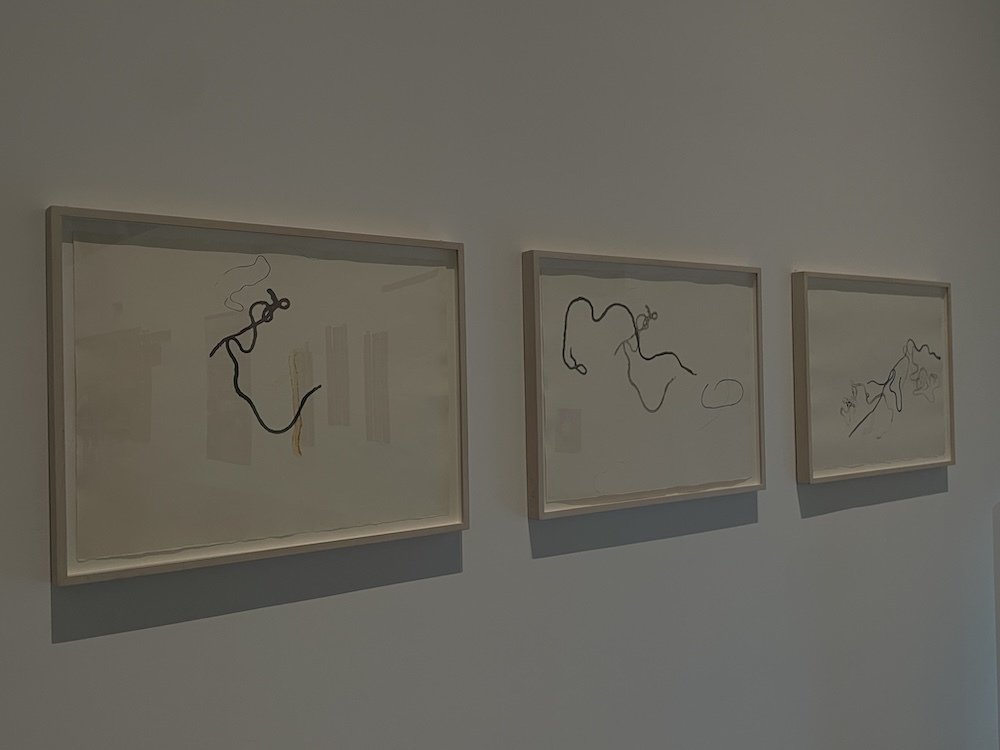

约翰·凯奇装置作品《绳》在展览中呈现

:1985年,参展艺术家劳森伯格在中国美术馆的个展曾推动“85新潮”,您如何看待他对中国当代艺术的影响?

保罗:劳森伯格是一位多面艺术家,既与约翰·凯奇及表演艺术紧密相关,又发展出独特的波普语言。尽管其1985年展览稍晚,但对中国艺术家如黄永砯、耿建翌等产生深远影响,打开了国际艺术视野。

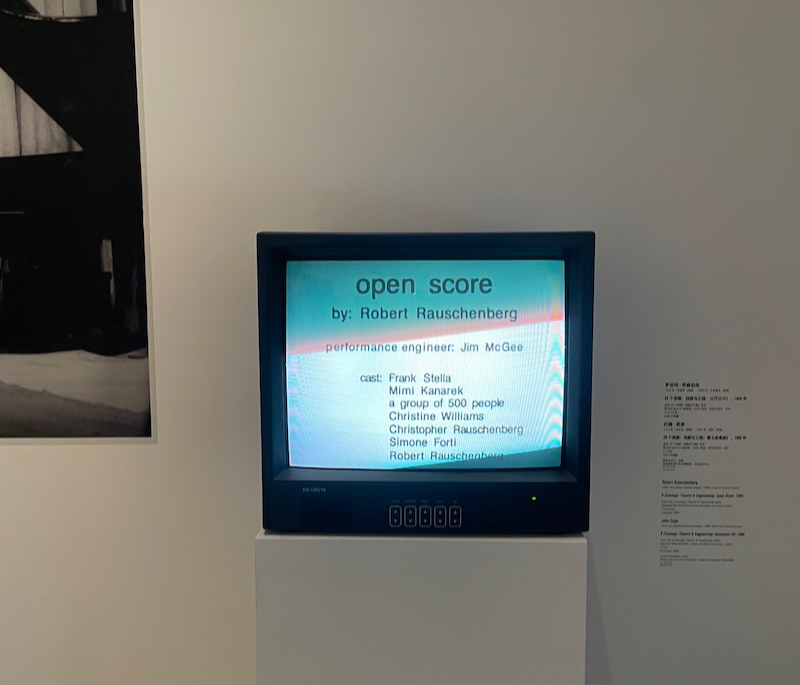

展览中播放劳森伯格影像作品,展现其艺术多样性

黄永砯作品《无题》(部分)在展览中展出,创作于1991-1992年

劳森伯格的重要性在于跨越多个领域:他不仅是波普艺术代表,还与舞蹈等表演艺术结合。其作品富含表演性,超越了一般意义上的“合成绘画”。1985年展览让中国艺术界见识到更广阔的国际舞台。

东方艺术与激浪派的共鸣

:黄永砯与“厦门达达”在中国当代艺术史中地位显著,他们与本次展览有何关联?作为国际知名的中国艺术家,您如何评价黄永砯的创作?

保罗:黄永砯是展览不可或缺的部分,尤其体现达达与激浪派的联系。其罕见资料与作品在展览中突出呈现,从第一单元即与杜尚等并置,强调中国艺术家的国际性。

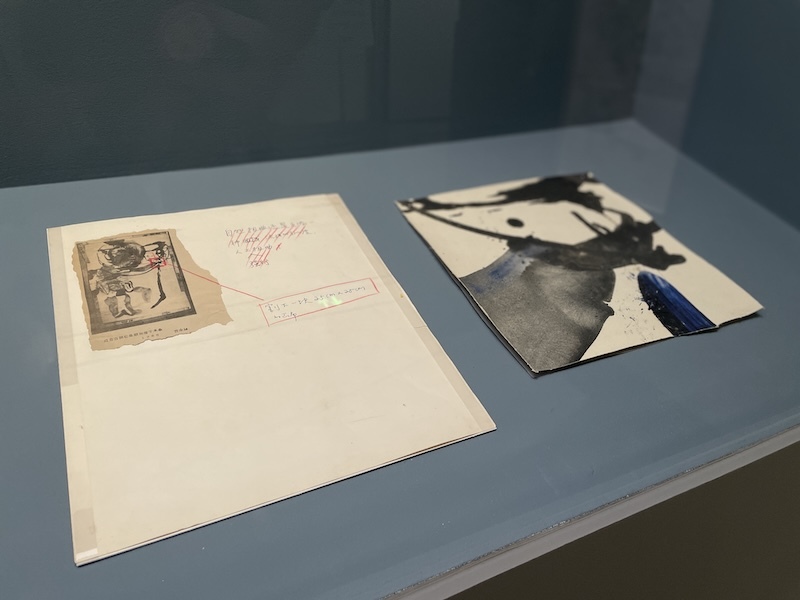

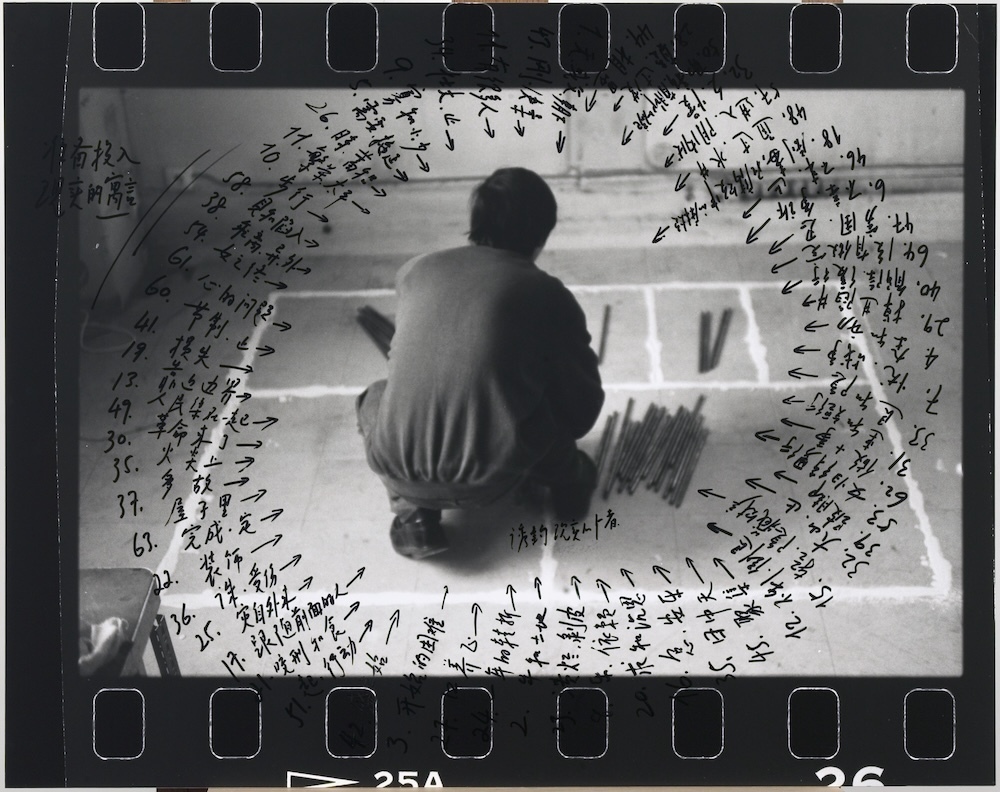

黄永砯行为艺术记录《厦门达达表演:焚烧前对艺术品的改装和毁坏》于1986年展出

黄永砯,《厦门达达表演:焚烧作品,1986年11月20日―23日》,1986年摄影记录

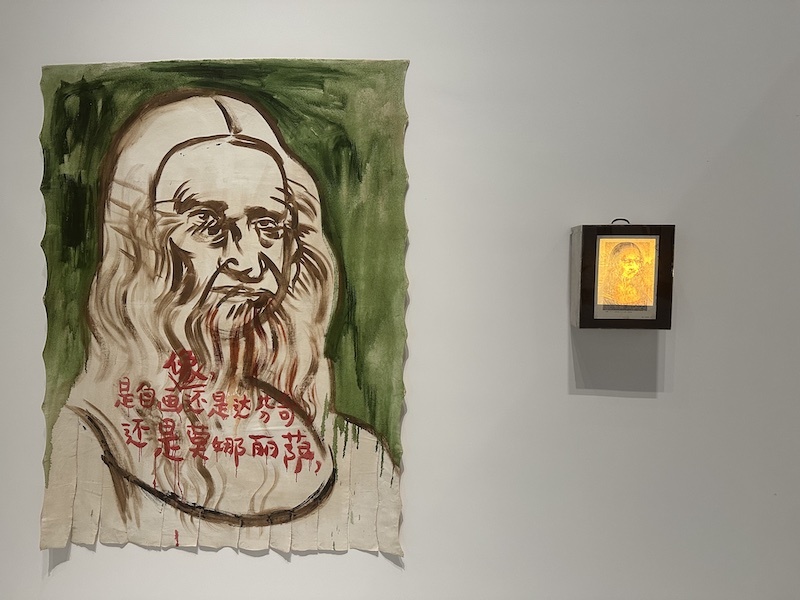

展览中还呈现其融合中国文化的摄影作品,这些内容对中国观众更易理解。在“肖像的映象”展中,其作品《蒙娜-芬奇》也曾亮相,显示其持续影响力。

黄永砯,《无题》,1991-1992年,组合多联画,蓬皮杜中心藏

黄永砯作品《蒙娜-芬奇》在“肖像的映象”展览中展出

:激浪派强调跨国界流动,展览包含多位中国艺术家及西方艺术家对东方元素的吸收(如凯奇手稿中的枯山水),如何平衡东西方艺术?经典与当代作品如何对话?

保罗:激浪派时期,东方精神性吸引了许多西方艺术家,如凯奇修习禅宗。日本女性艺术家的参与体现了这种交流。中国艺术家的入选基于其作品本身的价值,而非象征性。

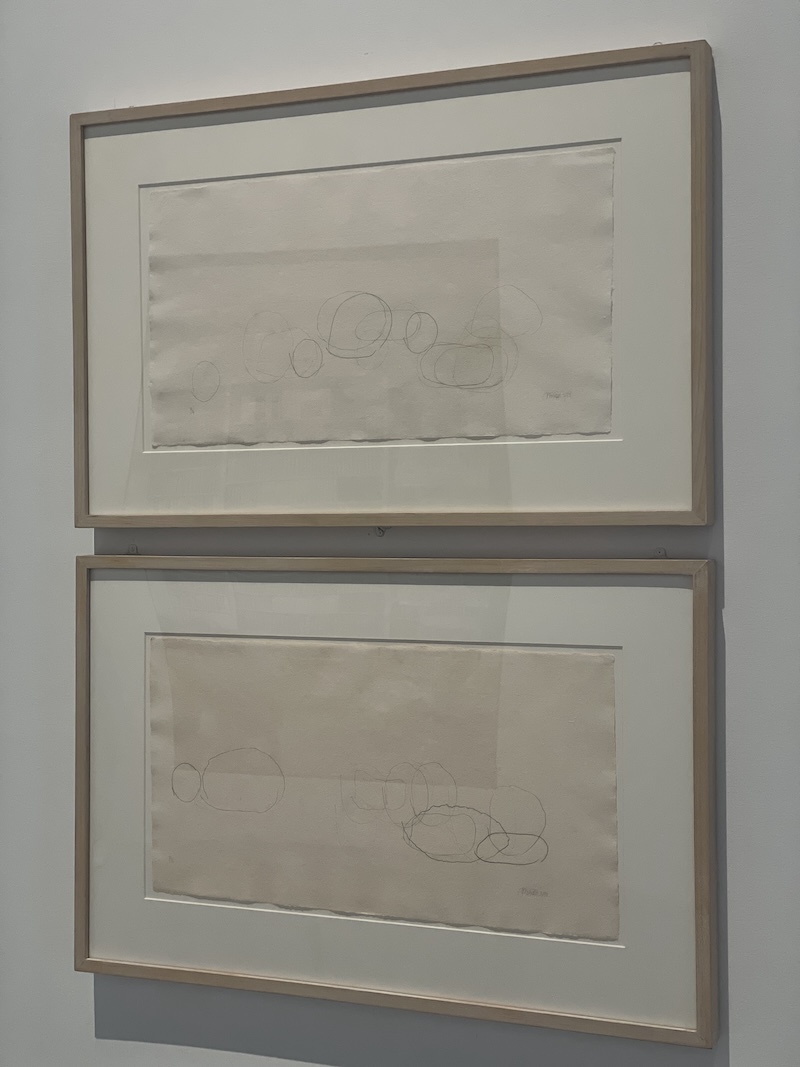

约翰·凯奇作品《R=龙安寺R/7》展现东方元素,创作于1988年

耿建翌、杨振中等中国艺术家的作品自然融入展览,回应东西方相遇的主题。中国艺术家对西方文化的理解往往更深,这为对话提供了基础。

耿建翌作品《两个四拍》与《穿衣的一个七拍》在展览中呈现,1991年

耿建翌《落笔》(2005年)与弗朗西斯·皮卡比亚《圣母玛利亚》(1920年)并置展示

激浪派的当代启示:概念与诗意的融合

:展览中绘画作品较少,中国观众如何理解激浪派的艺术形式?

保罗:我们希望通过展览传达:艺术不仅是视觉形式,更是概念与精神的表达。激浪派充满诗意,其影像、摄影及装置作品邀请观众思考艺术的本质。

展览现场多样化的艺术形式吸引观众参与

艺术的诗意与概念性在激浪派中尤为突出,这对中国观众是新的体验。展览强调可复制的装置与行为记录,而非传统绘画。

约瑟夫·康奈尔装置《博物馆》在展览中展出,1942年

:博伊斯的“人人都是艺术家”如何影响当代艺术的公共性与教育性?

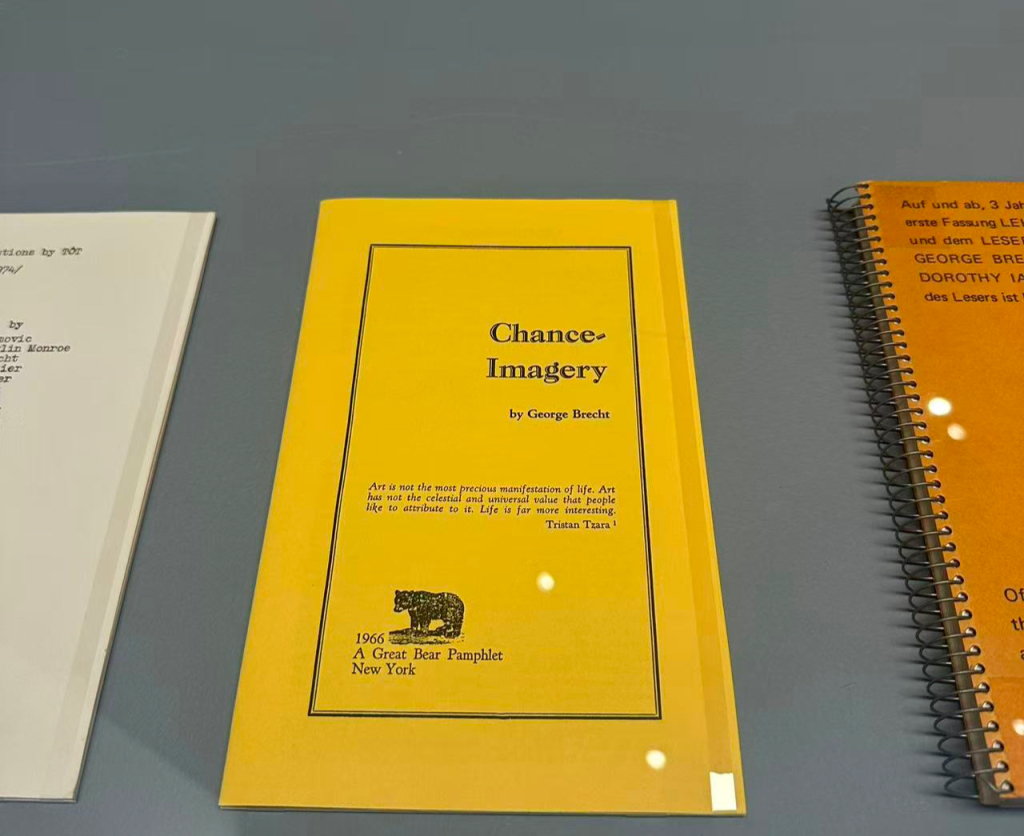

保罗:类似观点也出现在沃霍尔等艺术家言论中。罗伯特·菲利乌引用乔治·布莱希特的“艺术让生活比艺术更有趣”,这并非降低艺术标准,而是强调参与性。激浪派的群体互动体现了艺术的自然要求,人人可参与,但并非无需技艺。

布莱希特著作《偶然性成像》在展览中展示

展览的公共项目如工作坊,邀请观众创作,致敬杜尚作品,体现艺术的社会参与性。

观众在工作坊中创作《三个标准的终止计量器》,致敬杜尚1913年原作

:展览终章“入口即出口”传递了哪些开放性思考?激浪派在当下的意义是什么?

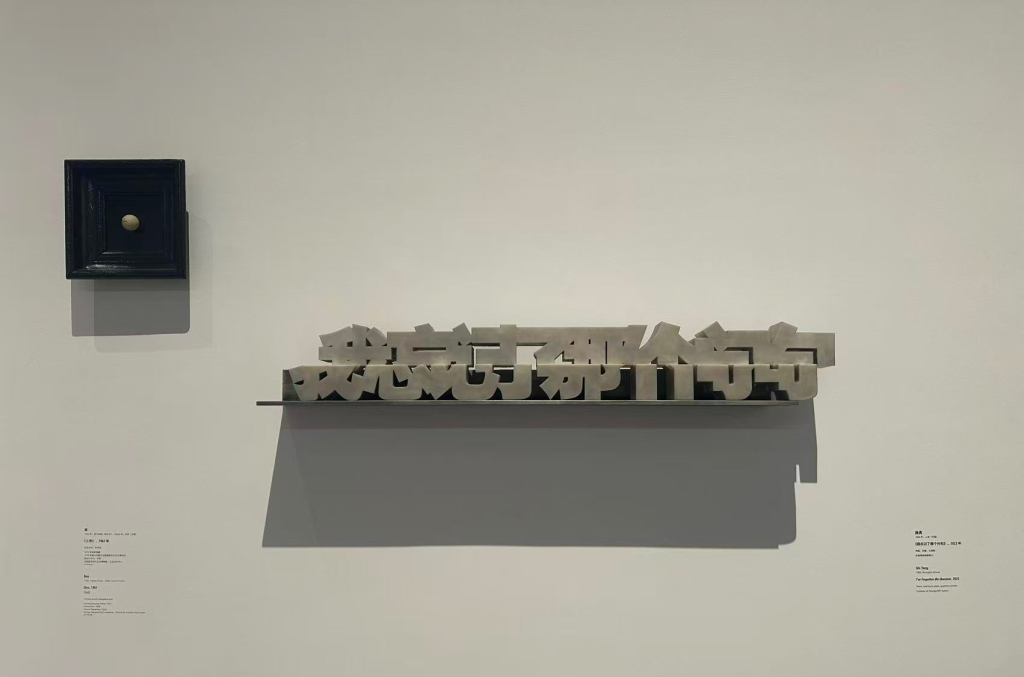

保罗:展览结尾设计多种告别方式,如芒克的未来约定、耿建翌作品的掌声,以及施勇的《我忘记了那个问句》,引发观众反思。激浪派的包容性启示我们,艺术是持续对话的过程。

西岸美术馆“肖像的映象”展览结尾场景,摄影:Alessandro Wang

乔纳森·芒克作品《狮子山 上海动物园 长宁区 上海 中国 2069年2月4日 喂食时间》,2025年

施勇装置作品《我忘记了那个问句》,2023年

激浪派作为最具包容性的艺术运动,其精神在今日依然鲜活,鼓励艺术与生活的无限可能。