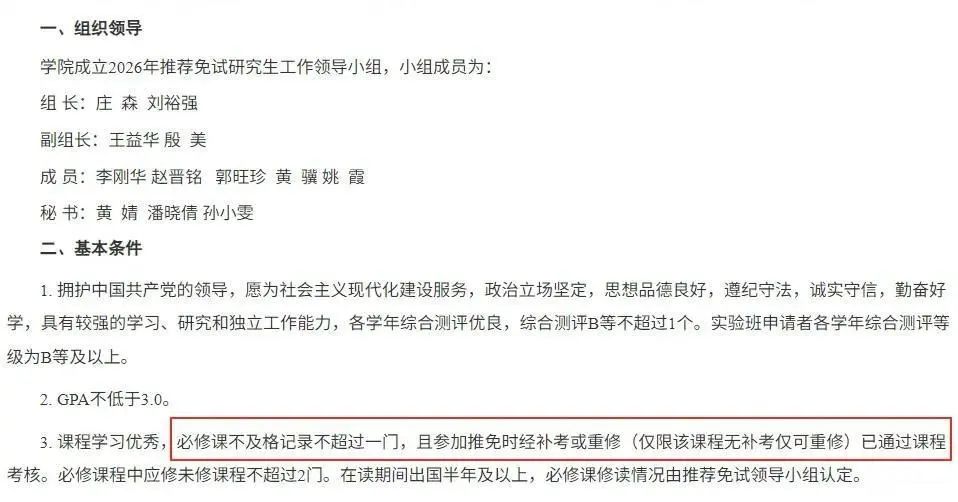

近期多所高校陆续调整研究生推免政策,对挂科学生的保研资格作出突破性规定,引发教育界广泛讨论。南京农业大学在最新发布的2026年推免工作方案中首次明确,必修课不及格门数不超过1门且通过补考或重修合格的学生,可纳入保研申请范围。

无独有偶,西安交通大学2025年推免细则同样规定,必修课程经一次补考或重修及格的门数不超过1门者仍具备保研资格;上海交通大学则允许存在一门次课程不及格记录,但要求相关科目必须在前三学年内完成重修并通过考核。

这些政策调整打破了高校长期施行的"挂科即丧失保研资格"的刚性约束。以往,众多保研意向学生视"挂科"为不可逾越的红线,部分院校甚至对大一课程挂科实施四年追溯制,导致学生四年学业始终背负沉重压力。

当前各高校的政策松绑仍设置明确边界,普遍限定挂科门数上限并严格要求重修合格,但这种有限度的弹性机制具有重要现实意义。保研资格的剥夺直接关系学生学术发展路径,建立合理的容错机制允许学业补救,体现了高等教育管理的人文关怀。

政策调整同时为教师教学松绑创造条件。以往因挂科直接关联保研资格,部分教师存在命题顾虑,担心严苛评分导致学生挂科引发申诉。2024年某高校发生的改分事件中,学生家长为避免挂科影响读研动用关系干预评分,虽属极端个案,但确实反映出僵化制度对教学评价的扭曲。新规实施后,教师可更专注于教学质量提升,减少非学术因素干扰。

教育界专家指出,挂科与保研资格的适度解绑,并非削弱学业要求。大学阶段缺乏升学考试压力,部分学生存在"轻松度过大学"的认知偏差,合理的学业压力机制仍是保障教学质量的必要手段。

如何科学设定学业压力阈值,在"一票否决"与"补救机会"间找到平衡点,成为当前高校教育评价改革的重要课题。政策调整为这种平衡探索提供了实践样本。

值得注意的是,政策松绑伴随评价体系的多维升级。多所高校同步强化英语四六级分数要求,增设学科竞赛参与指标,完善综合素质评价体系。部分院校明确规定补考成绩按60分计,意味着学生需通过其他科目高分表现提升整体绩点,保研竞争的综合难度并未降低。

这种"宽进严出"的改革思路值得肯定:在资格准入环节设置合理容错空间,在后续考核中通过多元指标严格筛选,既给予学生学业纠错机会,又能选拔出具备持续学习能力、学术韧性和综合素养的优秀人才。

高等教育的真谛不在于培养毫无瑕疵的应试机器,而在于构建允许试错、鼓励修正的成长环境。业界期待这种"弹性不失标准"的制度创新,能够培育出更具抗压能力和学术潜力的研究生群体。