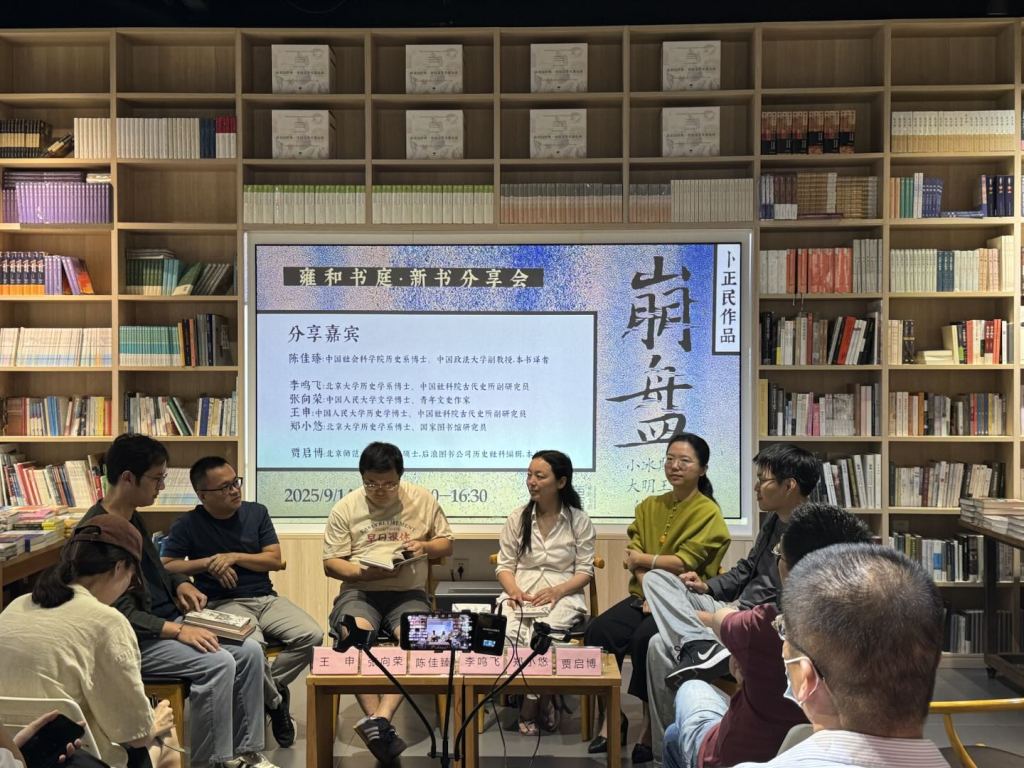

2023年9月14日,一场关于《崩盘:小冰期与大明王朝的衰落》的新书分享会在北京雍和书庭举行。本书编辑贾启博、译者陈佳臻(中国政法大学副教授)与特邀学者张向荣(文史作家)、王申(中国社科院古代史所副研究员)、郑小悠(国家图书馆研究员)、李鸣飞(中国社科院古代史所副研究员)共同围绕“物价、白银与气候——价格体系、货币制度、自然规律下的历史、社会和人”展开深入对话。以下内容根据现场讨论整理,经授权发布。

贾启博:作为《崩盘:小冰期与大明王朝的衰落》的编辑,我很荣幸邀请到张向荣、李鸣飞、郑小悠、王申等学者,以及译者陈佳臻参与本次讨论。

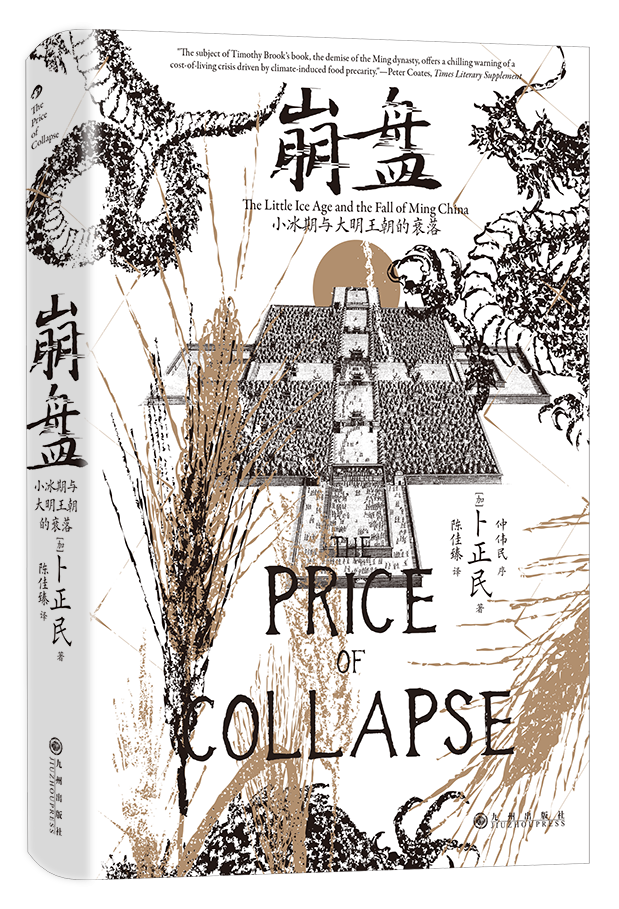

本书的引进过程充满挑战。作为出版人,我在前年接触这个选题时,外方仅提供了作者简介、目录和部分内容摘要,需要基于有限信息评估全书价值。明朝历史中,小冰期与王朝灭亡的关联一直备受关注,而从环境史角度切入更具创新性,因此我们判断该书兼具学术深度与大众吸引力。

当时竞争激烈,我建议提高报价,最终以较高价格获得版权。为确保出版质量,我邀请了资深译者陈佳臻老师合作。审阅英文原稿后,确认这一投资是值得的。

首先请陈老师分享作为译者对本书主题的见解。

陈佳臻:我接受翻译工作有多重考量。我的研究方向是元史,但学界常建议元明史结合或关注域外史料。翻译本书为我提供了了解明史的契机。翻译过程带来两方面收获:一是知识建构上的启发,尽管小冰期与明亡的关联并非全新议题,但卜正民先生通过史料整合与论证创新实现了“旧题新作”;二是翻译中参考了台版,发现仍有优化空间,因此坚持完成译稿。

贾启博:翻译常被视为“为人作嫁”,但作为编辑,我深感其价值。审稿过程让我对内容理解更深。今日主题“物价、白银与气候”中,卜正民先生以明末文人陈其德的视角展开叙事,逐步放大至价格体系、国际贸易乃至全球气候,揭示制度对个体生活的深刻影响。例如,当代关于月薪与生活成本的讨论,实则与明代价格体系异曲同工——我们对古时“一斗米价”无感,但因熟悉当下消费体系,能理解价格背后的社会关联。本书通过史料重建明代价格体系,帮助读者跨越时空隔阂。

请经济史专家谈谈宋元时期对“价值”的认知是否类似?

王申:价格史被视为经济史的难点。马克思指出“货币体现社会关系”,古代市场割裂程度高,区域价格差异显著。财政价格(如政府专卖品定价、税收折价)更添复杂性。卜正民先生对明代价格体系的细致梳理,展现了多重制度交织下的经济生态。

李鸣飞:元史材料有限,但元朝物价因纸币政策波动剧烈。与明代清晰的价格记录相比,元朝史料如“隔雾看花”,而清代资料则似“放大镜下的世界”。本书通过明代账簿与气候数据对比,凸显小冰期对粮价的影响,论证严谨。

郑小悠:清史材料更为系统,如官方粮价报告、民间账簿与日记,能还原丰富的社会图景。例如,清末京官收支记录显示,消费体系与身份紧密关联,而双轨货币(银与铜钱)的成色与比价变化,折射出经济与制度的互动。

贾启博:张向荣老师,秦汉时期已有政府定价实践,如何理解古今价格管控的逻辑?

张向荣:汉代经济思想重道德轻技术,如贡禹主张废货币、王莽推行物价稳定政策。对比现代经济逻辑,汉代对价格的控制更显朴素,而本书所述明代价格体系更接近当代认知。

贾启博:宋代货币形式多样,如度牒、香药皆可流通,王安石变法强化国家价格干预。元代纸币实验虽具创新,但因缺乏稳定机制而失效。明代白银成为主币,清代则形成银铜双轨制,政府试图通过控制铜矿维持货币稳定。

陈佳臻:唐代以前货币功能多元,宋代方确立金属货币的一般等价物地位。《文献通考》提及货币旨在平抑物价,而非逐利,反映古人对货币价值的独特认知。

李鸣飞:元朝钞法规定细致,但灾害应对多依赖临时措施,如免税、设仓赈济,与后世制度一脉相承。

郑小悠:清代荒政制度完善,包括报灾、勘灾、审户、赈济等流程,但执行中“匿灾”与“冒灾”并存,折射吏治复杂面。

贾启博:灾害应对史上,政府角色关键。汉代以降,救灾成为统治合法性的体现,但如道光年间北运河决堤案例所示,制度执行常受人性局限。本书通过多层视角(个体-社会-全球-自然),揭示小冰期下明王朝的系统性崩盘,叙事手法值得借鉴。

郑小悠:书中对小冰期与明亡的因果关系提出新解,虽存争议,但史料运用与论证启人深思。

李鸣飞:本书兼具可读性与学术性,译者注补充了史料细节,适合多元阅读需求。

张向荣:非虚构写作中,结构与数据图表的结合提升了内容层次,为历史普及提供范本。

陈佳臻:翻译过程中,明代案例显示社会变动与司法实践的互动,本书为相关研究开辟新径。

王申:从生产与流通层面分析王朝危机,本书的宏观视角为历史因果阐释提供新框架,尤其对粮价与气候关联的论证颇具说服力。