关于波士顿本《历代帝王图》中诸位帝王的形象差异,古今学术界普遍认为这些差异蕴含着对帝王的褒贬评价。值得关注的是,学者在探讨形象差异所体现的褒贬意义时,除了重点分析各帝王的动作和神情外,还指出帝王冠服的差异也起到了重要作用,例如石守谦就曾指出北周武帝的服饰远比陈后主的更为正式。这一观察十分敏锐。实际上,波士顿本《历代帝王图》中帝王冠服的差异,不仅可能暗示了画家对帝王的褒贬态度,还可作为解读画卷绘制过程的图像密码,具有深入研究的价值。以下笔者将以此为切入点,对《历代帝王图》的绘制过程展开探讨。

帝王冠服的差异与解读

显而易见,《历代帝王图》中帝王的冠服存在明显差异,只需一眼便能看出。简单来说,十三位帝王中,光武帝刘秀、魏文帝曹丕、吴主孙权、蜀主刘备、晋武帝司马炎、北周武帝宇文邕、隋文帝杨坚身着冕服;而汉昭帝刘弗陵、陈宣帝陈顼、陈文帝陈蒨、陈废帝陈伯宗、陈后主陈叔宝、隋炀帝杨广的冠服则与之不同。然而奇怪的是,在相当长的时间里,《历代帝王图》这种独特的“表现”在相关的著录和题跋中都未被提及,直到元代的王恽才首次明确指出,他说:

阎立本画古帝王一十四人:汉文昭帝、光武皇帝、魏文帝丕、蜀昭烈皇帝、吴孙权、晋武帝炎、陈宣帝、陈文帝、陈废帝、后主叔宝、陈文帝、周武帝宇文邕、隋文帝、炀帝。……十四帝除汉文、陈宣、废帝、后主、炀帝,余皆衮冕,若五方帝之仪。

王恽注意到汉文帝(即汉昭帝)、陈宣帝等五位帝王(漏掉了陈文帝)所穿的冠服与其余帝王不同,后者“都穿着衮冕,如同五方帝的礼仪”。王恽称穿着衮冕的帝王形象像五方帝,这并不完全准确。严格来讲,当时五方帝的形象大约有穿着衮冕和穿着通天冠两种。前者如河北石家庄毗卢寺毗卢殿(图1a)、怀安昭化寺大雄宝殿、山西繁峙公主寺大佛殿、浑源永安寺传法正宗殿、阳高云林寺大雄宝殿绘制的明代水陆画以及山西右玉宝宁寺明代水陆画、明刻版画《水陆道场神鬼图像》等,图中多题作“五方五帝”的五方帝都穿着衮冕;后者如山西稷山青龙寺腰殿绘制的元代水陆画(图1b)、河北蔚县故城寺大雄宝殿绘制的明代水陆画等,五方帝则穿着通天冠。

图1a 毗卢寺明代水陆画之五方帝

图1b 青龙寺元代水陆画之五方帝

王恽没有提及未穿衮冕的诸位帝王的冠服具体是什么,到了清代,孙星衍、李恩庆才有了明确的著录。孙星衍在《平津馆鉴藏书画记》中说:

前汉昭帝(旁注“文”字),冠三梁冠。

陈宣帝……冠幞头,有翅。

陈文帝……冠素弁。

陈废帝……冠素弁。

陈后主……冠元弁。

隋炀帝……冠碧弁,缀珠。

李恩庆在《爱吾庐书画记》中则著录为:

(汉昭文帝)冠弁,朱衣墨缘.

(陈宣帝)元衣,冠弁。

(陈文帝)素弁,淡赭衣,青缘衷衣,露龟背锦文。

(陈废帝)素弁,绯衣,元缘青帔。

(陈后主)青弁,绯衣墨缘。

(隋炀帝)黄弁,元衣朱裳。

尽管二人的表述略有不同,但大致都认为这些帝王所穿的主要是弁。不过,从形制上看,除了隋炀帝的首服可以称为弁外,其余的大约都不是弁汉昭帝所戴的帽子很像故宫博物院藏传顾恺之绘《列女仁智图》 “楚武邓曼”故事中楚武王所戴的冠帽,只是后者多了一只耳 (《列女仁智图》中人物所戴的冠帽大多有耳,图2a、图2b),有人认为这就是通天冠,不过对比汉画像石中所见通天冠的形状可知 (图2c),汉昭帝楚武王所戴的应该是一种变形的通天冠。

图2a 《历代帝王图》之汉昭帝

图2b 《列女仁智图》之楚武王

图2c 武氏祠画像石之通天冠

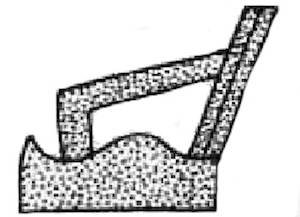

再者陈宣帝所戴的帽子,孙星衍、李恩庆称之为“幞头”和“弁”,伍莉莉也称作“有脚上曲幞头”。陈文帝、陈废帝所戴的帽子,争议比较大,大多数学者倾向于是白纱帽,沈从文、孙机则分别认为是菱角巾和白帢。陈后主所戴的帽子,一般多采纳孙机的意见,认为是皮弁。不过考证历史事实,幞头最早出现在北周,是北方民族冠服的衍生物,南朝君主没有理由穿戴它。而白帢在梁陈皇帝的服制中是吊服,“是群臣举哀临丧时才穿的”,平常不会穿。至于皮弁,《隋书》中所见的梁陈皇帝服制也没有记载。因此陈朝四位君主是否穿戴幞头、白帢、皮弁,倒不如说是有疑问的。

笔者曾注意到,南朝皇帝多戴白纱帽。而根据《隋书·礼仪志六》记载,帽子除了用白纱制作的,“又有用缯皂杂纱制作的,高屋下裙,样式没有固定标准”,也就是说当时还存在其他颜色的纱帽,而且形制多样。关于后者,《隋书·礼仪志七》记载得更详细:“宋、齐年间,天子在宴会和私人场合,戴白色高帽,士庶百姓戴黑色的,它的形制不固定。有的像卷荷,有的有下裙,有的是纱高屋,有的是乌纱长耳。”所谓的“卷荷”“下裙”“纱高屋”以及“乌纱长耳”,都是纱帽的特殊式样。据此,笔者认为陈朝四位君主所戴的应该都是纱帽,其中宣帝所戴两侧有耳的冠帽或许就是“乌纱长耳帽”(图3a),文帝、废帝所戴的则是“卷荷白纱帽”(图3b、图3c),后主所戴的(图3d)从形状上看固然近似隋炀帝所戴的皮弁(图3e),和《新定三礼图》中所见的皮弁也颇为相似(图3f),不过也和陈宣帝、文帝等所戴的纱帽相差不远(后者除去两只耳),因此不排除大概是一种卷荷式样的乌纱帽。

图3a 《历代帝王图》之陈宣帝

图3b 《历代帝王图》之陈文帝

图3c 《历代帝王图》之陈废帝

图3d 《历代帝王图》之陈后主

图3e 《历代帝王图》之隋炀帝

图3f 《新定三礼图》之皮弁

无论如何,在《历代帝王图》的图像系统里,戴冕冠的帝王和不戴冕冠的帝王形成了鲜明对比,尤其是南朝四位帝王,无一例外都被画上了与冕服不同的“便服”。画家为何这样安排,王恽、孙星衍、李恩庆等人都没有解释,沈从文粗略判断:“全画人物面貌虽然有差异,但服制却大多相同,所反映的只是隋、唐时期的人沿袭汉代《舆服志》三礼六冕旧说以及晋南北朝绘画雕塑中冕服而产生的帝王冕服和侍从朝服式样,和汉、魏本来的情形并不符合。”这里,沈从文探究了《历代帝王图》中皇帝冕服的来源,指出它是依据《续汉书·舆服志》六冕旧说以及晋南北朝绘画雕塑中所见的冕服,并非依据实际情况。

沈从文的上述判断没有论证,也没有提及部分帝王穿便服的缘由。在这之后,陈葆真通过详实的论证提出了独特的解释,概括其见解要点如下:

1. 赞成富田幸次郎、吴同等的意见,将画卷分为前后两段,前段包括汉昭帝、光武帝、魏文帝、吴主孙权、蜀主刘备、晋武帝,后段包括陈宣帝、陈文帝、陈废帝、陈后主、周武帝、隋文帝、隋炀帝;后段是7世纪的作品,前段则是根据后段图像摹作的,完成于11世纪中期之前;全卷图像的设色经过后人添补;榜题也可能是后人所加。

2. 较早的后段,画家以北方诸帝的衮冕象征后周和隋是天下正统政权,而梁、陈诸帝(陈文帝、陈废帝她认为应该是梁简文帝和梁元帝)的便服象征地方政权。

3. 较晚摹作的前段,在图像方面,